【新創園地專欄-吳德威】布萊德彼特與運動科技的雙重神話:從《魔球》到《F1》

我第一次看布萊德彼特(Brad Pitt)的電影是《大河戀》(A River Runs Through It)。那時我還在高中,單純為了學英文而接觸了他的作品。後來他爆紅,成為全球巨星。像《史密斯任務》(Mr. & Mrs. Smith)這種娛樂取向的商業大片,我當然也沒有錯過。不過,比起票房上的風光,我更佩服的是布萊德彼特對電影題材的執著。就像阿湯哥(Tom Cruise)不斷挑戰動作片極限一樣,他在年過六旬時,依舊願意親自投入那些具突破性意義的作品。

在過去 15 年間,布萊德彼特主導了兩部對運動科技影響深遠的電影——2011 年的棒球電影《魔球》(Moneyball),以及即將在 2025 年上映的賽車電影《F1》。這兩部作品不僅改變了運動科技的應用面貌,也讓運動管理與團隊政治這類議題躍上大銀幕,成為行業內外津津樂道的里程碑之作。

我第一次看布萊德彼特(Brad Pitt)的電影是《大河戀》(A River Runs Through It)。那時我還在高中,單純為了學英文而接觸了他的作品。後來他爆紅,成為全球巨星。像《史密斯任務》(Mr. & Mrs. Smith)這種娛樂取向的商業大片,我當然也沒有錯過。不過,比起票房上的風光,我更佩服的是布萊德彼特對電影題材的執著。就像阿湯哥(Tom Cruise)不斷挑戰動作片極限一樣,他在年過六旬時,依舊願意親自投入那些具突破性意義的作品。

在過去 15 年間,布萊德彼特主導了兩部對運動科技影響深遠的電影——2011 年的棒球電影《魔球》(Moneyball),以及即將在 2025 年上映的賽車電影《F1》。這兩部作品不僅改變了運動科技的應用面貌,也讓運動管理與團隊政治這類議題躍上大銀幕,成為行業內外津津樂道的里程碑之作。

《魔球》:顛覆棒球的數據革命

《魔球》改編自奧克蘭運動家隊在 2000 年代初期的真實故事。這支原本被看作弱旅的球隊,竟然一路打出改寫 MLB 百年紀錄的 20 連勝,甚至挑戰冠軍。布萊德彼特在片中飾演總經理 比利・比恩(Billy Beane),用統計學與數據模型挑戰傳統球探與教練的直覺,重新定義了交易、選秀乃至於先發輪值的策略。

值得注意的是,電影所處的時代背景,還沒有 AI、沒有深度學習。然而在電影上映後的幾年間,隨著感測器與演算法進步,美國大聯盟全面導入 Statcast 系統,以及源自高爾夫的 Trackman 雷達。2013 年起,臺灣 Lamigo 桃猿隊的球探部門也開始用數據分析選秀,不斷挑戰傳統眼光,並以此打造出連年奪冠的基礎。

2017 年,中華成棒隊的情蒐小組與中職合併,導入更專業的儀器與數據體系,在 2019 年世界12強擊敗韓國、澳洲、波多黎各,創下歷史性的第五名;2024 年更進一步奪下冠軍。此時的中職已恢復六隊規模,各隊都標榜大聯盟等級的科學化訓練,主場導入 Trackman 甚至 Hawkeye 系統,有三隊已經使用 PitchCom 進行野手溝通,全面擁抱「數據野球」。

《魔球》的成功,也催生了亞洲影視對運動題材的新想像。像韓劇《金牌救援》、日劇《神探伽利略》,都把科學決策與球隊政治結合起來,脫離過去熱血漫畫式的單線敘事,轉向更貼近現實的「數據+商業+政治」職場劇。2019 年我從事相關產業時,身邊同業仍習慣自稱是 Moneyball 的信徒,甚至帶點神話意味。

《F1》:虛構與真實交織的賽車傳奇

2025 年,布萊德彼特帶來了另一部顛覆性的作品——《F1》。這部電影不僅延續了他對運動科技的著迷,更把「東山再起、創業艱辛、團隊分裂與背叛」等戲劇層次交織在一起,加上好萊塢頂尖特效,以及與真實 F1 場景緊密結合的拍攝手法,再度把體育題材推上新高峰。

電影中,觀眾將認識一支名為 APXGP(Apex Grand Prix) 的車隊。這支隊伍並不是現實中的正式 F1 車隊,而是為劇情所虛構。然而,為了逼真效果,劇組與 F1 官方 以及多支現役車隊(特別是 Mercedes-AMG F1)合作,確保場景、車輛與技術規格高度還原真實。

片中賽車其實是經過改裝的 F2 車輛,由 Mercedes-AMG F1 提供技術支援,再披上 APXGP 的專屬塗裝。劇組更深入多站 F1 分站現場,包括 英國銀石、匈牙利、比利時 等經典賽道。布萊德彼特本人也在比賽週的場地上駕駛改裝賽車,於正式賽事與練習之外進行拍攝。電影還將使用真實的賽道、維修區與觀眾畫面,讓虛構的 APXGP 與 Ferrari、Red Bull、Mercedes 等現實勁旅同場出現,幾可亂真。

F1 與科技的深度融合

事實上,F1 的科技革新早在二十多年前就開始了,並逐漸滲透到日常汽車領域。F1 之所以被視為運動科技的巔峰,不僅因為極限的競速挑戰,更因其推動了碳纖維底盤、換檔撥片(paddle shifters)、主動懸吊(active suspension)等技術的普及。

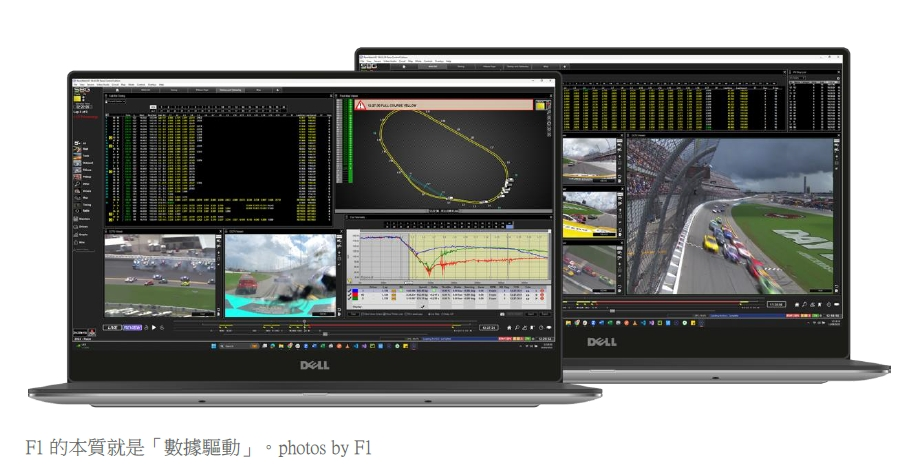

F1 的本質就是「數據驅動」。每輛車上約有 300 個感測器,每秒能產生超過 110 萬個數據點。自 2018 年起,F1 與 Amazon Web Services(AWS) 合作,利用雲端運算處理龐大資料,並轉化為策略與見解,影響比賽表現、規則遵循乃至觀眾體驗。F1 Insights 讓粉絲能透過數據視覺化瞭解戰術,從進站策略、戰鬥預測到排位模擬,讓賽事分析更透明、更具張力。

布萊德彼特的運動科技傳奇

布萊德彼特在花甲之年,透過《F1》再次挑戰運動電影的高度。好比劇中男主角桑尼海耶斯 (Sonny Hayes) 常說: 「我做這些不是為了錢」,引來一頓訕笑。我相信布萊德彼特這個時期的創作也已經不只是為了票房,他不僅為全球觀眾上了一堂關於科技與運動的科普課,更細膩呈現了 F1 車隊內部的文化傳承、政治角力與創業艱辛。這部電影所帶來的衝擊,無疑將超越《魔球》,成為影史上另一部關於運動與科技的傳奇之作。

從棒球到賽車,從數據革命到科技革新,布萊德彼特用他的電影告訴我們:運動,從來不只是力量與速度的比拼,更是數據、科技與人性的交響。