【新興領域/2025.11焦點】美中AI大戰從地面打到外太空—太空資料中心不再遙不可及

近年來,地緣政治的變化成為影響全球科技產業競爭格局的關鍵,有鑑於生成式AI應用的興起,AI的發展不僅是引領2025年全球科技產業景氣成長的主要動能,在AI領域的競爭力更成為各國國力的展現,在考量國家安全、新興科技的主導權之下,各國陸續推出多項AI相關計畫,鼓勵廠商積極投入大型語言模型的開發,雲端大廠不斷上修資本支出,投入鉅額投資建置AI資料中心等基礎建設,並力求科技自主,競逐全球AI領域的主導權。然而,在各國競相投入大型AI資料中心的建置、運算需求激增之下,資料中心用電需求大幅攀升,引發高度的缺電焦慮,電力不足成為AI產業發展的重要挑戰,因此,在美中競逐成為AI賽局的領先者之下,「資料中心上太空」能否作為降低地面資料中心能源負載與碳排放的關鍵解方,引發各界高度關注。

AI資料中心高耗能、高碳排特性,對於環境的衝擊與日遽增

就資料中心而言,主要由運算系統、製冷系統以及電氣系統所組成,觀察資料中心主要系統的能耗比重分布,運算系統主要負責資料數據儲存、資訊交換及數據運算等任務,全天候運行,在搭載大量的伺服器、儲存裝置交換器、處理器/AI加速器等設備、元件與相對應的系統同步執行下,需耗費大量的能源,因此運算系統總能耗占整體資料中心比重達42%;製冷系統因運算系統進行運算過程中的能源消耗均以熱的型態消散至環境,為避免設備與元件過熱導致停機,因此資料中心營運業者採用各式的製冷系統進行散熱,其能耗占比約40%。至於電氣系統主要任務在於保障運算設備、製冷系統穩定運作,針對不同系統、設備提供所需之電源、電壓並即時監控配電系統耗電量,能耗占比則約18%。

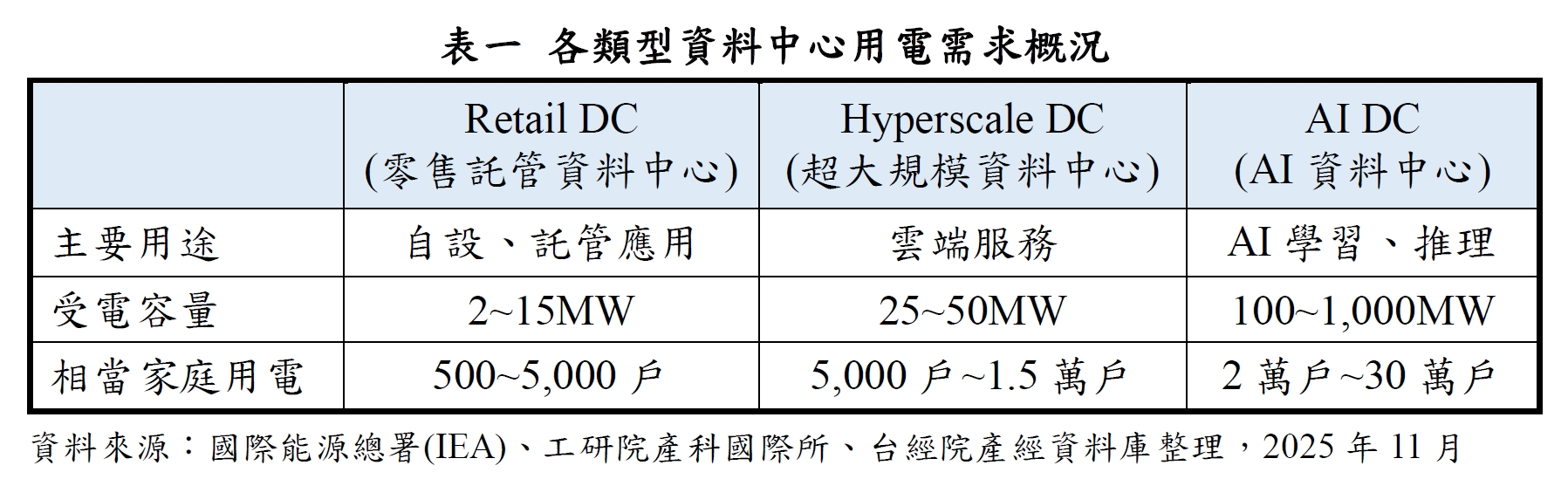

隨著生成式AI浪潮席捲全球,各國對於算力的需求不斷攀升,吸引各大雲端服務業者大舉投入AI資料中心的建置,相較於傳統資料中心,由於AI模型的訓練與推論需要更強大的運算能力,使得AI運算設備需緊密排列、同步運作,形成巨大的運算系統,在高密度機櫃的設計,伴隨AI資料中心需要大量的製冷系統來降溫,用電需求大幅提高,對於所在地的電力基礎設施形成龐大的壓力。根據國際能源總署(IEA)的估計,2024年全球資料中心的電力消耗達415TWh,占全球電力消耗的1.5%,預估2030年全球資料中心電力需求將迅速攀升至945TWh,超過日本全國全年的用電量,其中AI資料中心為用電需求大幅成長的主要驅動力(詳見表一)。在電力需求的快速攀升下,對於環境的衝擊逐步浮現,根據國際電信聯盟(ITU)與Bloom Energy的調查,2020年至2023年Amazon、Microsoft、Alphabet(Google母公司)、Meta等雲端科技大廠的間接碳排放平均增幅高達150%,預計至2030年AI資料中心占全球溫室氣體排放量的比重將自現今的2.5%提升至10%,凸顯AI技術與應用的崛起,對於環境的衝擊與日遽增。

繼半導體之後,電力供應與成本成為建構強大算力的關鍵

在全球競相投入AI競賽之下,由於AI晶片被視為全球AI硬體的核心與關鍵,應用涵蓋雲端運算、機器人與自駕車等領域,更是雲端服務大廠發展AI重要的算力基礎,因而成為各國積極爭奪的關鍵戰略資源,其中美國持續透過高階晶片管制限制中國發展AI的速度;而中國則持續尋求科技自主的空間,建立自身AI晶片的開發與量產能力。然而,各國競相投入AI資料中心等AI基礎建設,伴隨而來的是對於當地電網供應與穩定度所帶來的負面效應,促使各界開始意識到,在加速AI發展的過程中,除有效掌握AI晶片等戰略資源外,穩定的電力供應與能耗成本的降低亦是影響AI資料中心建置速度的重要因素,逐漸成為AI競賽的關鍵戰場。

就美國而言,因應AI運算需求帶動的用電激增,美國政府推動能源監管改革,其中 美國能源部建議聯邦能源監管委員會(FERC)考慮將資料中心接入電網的審查期,由過去數年縮短至60天內的新規範。未來資料中心業者可提交「聯合負載與發電互連申請」,允許共址發電與電力接入同步審查,降低研究成本與等待時間。若新設資料中心能在高峰用電時配合減載,或選址於現有電廠附近,即可享快速審查待遇,以確保AI資料中心等大型用戶能以公平、即時且有序的方式接入輸電系統,同時兼顧電網穩定與全球能源安全。除此之外,Microsoft、Google等美系雲端服務業者陸續與能源業者簽署協議,重啟已關閉或已廢棄核電廠的模式,取得核電供應,以供應AI資料中心所需電力。

相較之下,中國因近年來對於太陽能等潔淨能源的持續投資,加上集中式電網供電價格相對低,電力供應相對充足,然而面對美國祭出AI晶片的嚴格管制,中國政府發布指引,明確要求所有獲得國家資金支持的新建資料中心專案,必須全面使用國產人工智慧(AI)晶片,對於施工進度低於30%的資料中心,強制移除所有已安裝的外國晶片,或取消購買計畫;對於進度較高的專案,則採取個案審核方式決定。相較於NVIDIA的H20晶片,中國國產AI晶片生成相同數量符元(Token)的耗電量高出約30%~50%。由於中國禁止採用國外AI晶片,使得字節跳動、阿里巴巴與騰訊等當地雲端服務業者僅能採取多晶片集群組合方式提高效能,但電力成本因而大幅增加。為此,中國政府加碼提供電費補貼,若資料中心採用華為、寒武紀等國產AI 晶片,最高可獲得高達 50% 的電力費用補助,藉以縮小中國國產晶片與 NVIDIA GPU之間的效率差距,以確保中國在AI領域的競爭力。

火箭發射成本的降低、低軌衛星興起 太空資料中心不再遙不可及

面對AI時代的來臨,國內外科技巨頭大舉投入資料中心的建置已成為現階段新興產業投資的焦點,然而伴隨而來的能源焦慮、碳排放量增加,並耗費大量的水資源,均對於大型企業減少碳排、國家電力供應帶來極大的壓力。相較於地面資料中心需要大量的土地,且必須緊鄰電網,才能穩定運作,且加劇電力、水資源供應的壓力,太空軌道由於不受天氣變化及晝夜循環等因素影響,太陽能電池陣列效率可提升40%。此外,由於光在真空環境的傳播速度比在光纖電纜中快約30%,使得將「資料中心放在太空」的概念應運而生。在可回收火箭技術的進步,大幅降低衛星發射的成本,吸引SpaceX、Amazon Project Kuiper、Eutelsat OneWeb、AST SpaceMobile等均積極投入低軌衛星的部署之下,不論是SpaceX創辦人Elon Musk或是Amazon創辦人Jeff Bezos均陸續宣示,隨著衛星、光通訊、半導體等各項技術漸趨成熟,太空資料中心已不再遙不可及,未來10年至20年內可望成為緩解AI時代電力焦慮的重要解方之一。

所謂的「太空資料中心」,係指在太空中運行的資料中心,同樣提供資料儲存、處理及傳輸等服務,以滿足太空探索與各項應用需求,透過更有效率的利用太陽能供電,並將運算過程中所產生的熱量直接發散至太空,可有效解決地面資料中心所面臨的能耗、碳足跡問題。除此之外,過去傳統衛星回傳地球的資料不但耗時嚴重,過程中因頻寬有限或接收站技術問題,會損毀或遺失大量的資料。透過AI衛星網路在外太空建立資料中心,不僅可以有效節省太空觀測數據傳輸至地球觀測站的時間,亦可減少資料與訊號傳輸過程中的損耗。

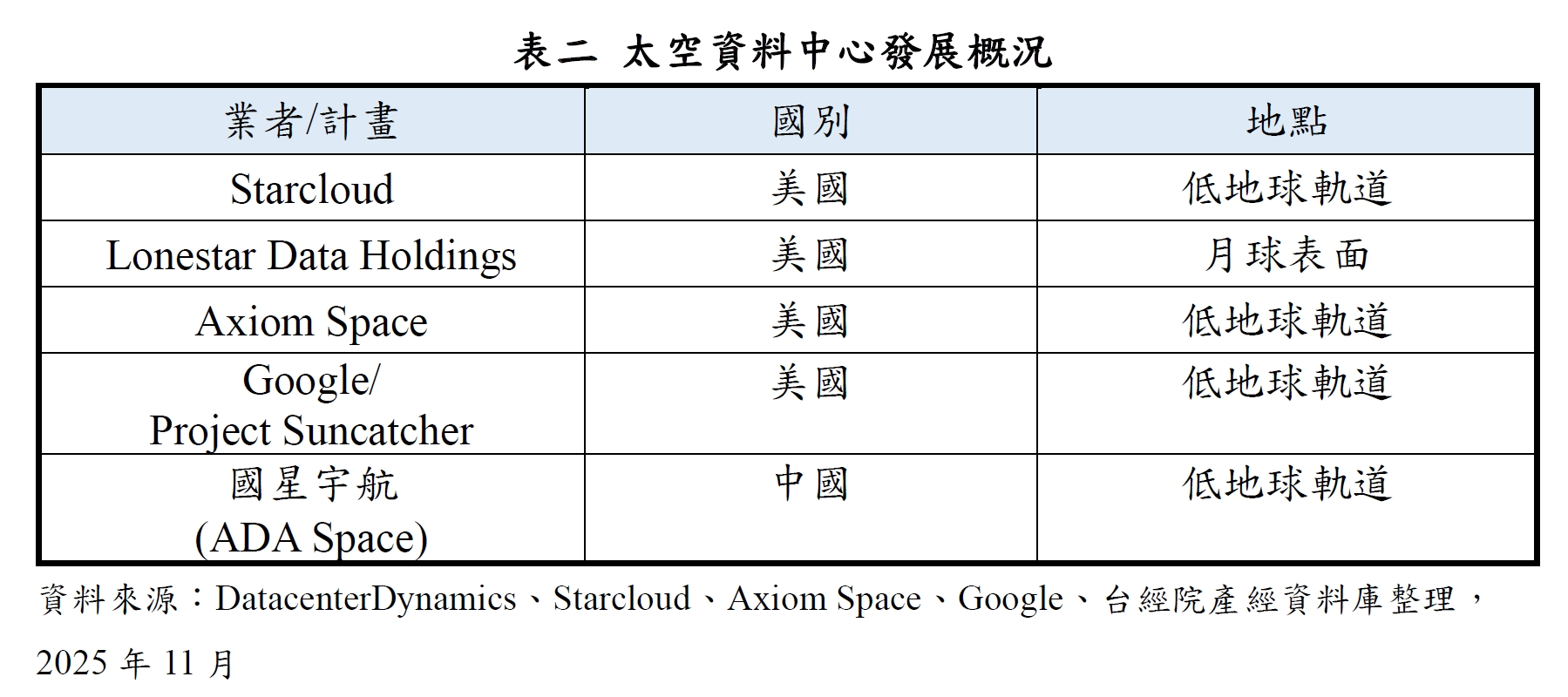

早在2022年,歐盟就已意識到如雨後春筍般的資料中心建置風潮,將對於能源或環境造成重大影響,為解決日益嚴重的氣候變遷,逐步實現淨零碳排,歐盟委託Thales集團旗下的航太公司 Thales Alenia Space 進行一項名為「歐洲淨零排放與資料主權的先進太空雲(Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty,ASCEND)」的研究,確認將資料中心轉移至太空軌道的可行性。2024年6月,Thales Alenia Space正式發布報告,設想由13顆衛星組成的星系,總數據處理能力約為10MW,相當於一個採用5,000台伺服器中型資料中心,認定「太空資料中心」在技術上可行且經濟上具有吸引力。除此之外,包括Google、Starcloud、Lonestar Data Holdings、Axiom Space及國星宇航(ADA Space)等美中業者亦紛紛搶進,2025年逐步展開「太空資料中心」之旅(詳見表二)。

1. Starcloud

Starcloud的前身「Lumen Orbit」,成立於2024年初,2024年底完成2,100萬美元的種子輪融資,成功募資1,100萬美元,2025年1月正式更名為「Starcloud」,總部位於華盛頓州雷德蒙(Redmond),獲得NFX、Y Combinator、FUSE、Soma Capital以及Andreessen Horowitz和Sequoia和In-Q-Tel的投資,致力打造全球首座5GW級的太空AI資料中心。

(1) 2025年11月2日透過SpaceX獵鷹九號(Falcon 9)火箭,成功發射「Starcloud-1」衛星,首次將NVIDIA H100 GPU帶入地球軌道。衛星進入軌道後,所搭載的GPU處理衛星的大量資料,包括辨識森林火災、追蹤農作物生長及監測氣候變遷等,預計任務期間為11個月。下一階段預計在2026年發射Starcloud-2衛星,搭載NVIDIA Blackwell GPU與多顆H100,運算效能將提升十倍以上。

(2) 「Starcloud-1」衛星基於Astro Digital的Corvus-Micro平台,重量約60公斤,內建NVIDIA H100 GPU,擁有80GB記憶體,成為首顆搭載資料中心級別AI晶片進入太空的衛星,預計任務壽命為11個月。未來計畫使用約4公里寬的太陽能陣列,汲取太陽能作為電力來源,並利用深空(deep space)真空環境,透過紅外線輻射,將GPU廢熱能排放至太空,將太空資料中心碳排放量降至地面同等級資料中心的十分之一以下。

(3) Starcloud與NVIDIA合作開發新型冷卻架構,利用深空真空作為「無限熱沈(infinite heat sink)」,將GPU的熱量直接輻射在太空中,實現獨特的「真空散熱」。為解決太空資料中心組裝挑戰,Starcloud與麻省理工學院(MIT)衍生公司Randezvous Robotics合作,採用名為TESSERAE計畫的模組化自動組裝磁磚技術(self-assembling tile technology),每個TESSERAE結構都有多片模組化「磁磚」組成,這些磁磚可自動組合成特定幾何形狀,無須人工或機械臂操作。每片磁磚內建可感測並控制組合狀態的感測與控制系統、用於動態連接的電永磁(electro-permanent magnet)、能量收集與電力管理系統,並由堅固的外殼包覆。

2. Lonestar Data Holdings

Lonestar成立於2021年,總部位於美國佛羅里達州,致力於在月球提供數據服務和通訊,為關鍵資料基礎設施和邊緣處理提供平台,並進一步申請頻譜,實現寬頻通訊。2022年宣布與商業月球登陸器開發商Intuitive Machines簽訂合約,計畫在月球上部署一個小型概念驗證資料中心。

(1) 2025年2月 Lonestar Data Holdings與NAND 控制晶片業者群聯電子宣布共同推動月球任務「Freedom Mission」,採用由SpaceBilt提供、BIG建築事務所設計的3D列印外殼,結合群聯提供企業級Pascari固態硬碟,打造適應太空嚴峻環境的最佳儲存解決方案。此外,「Freedom Mission」資料中心具備太陽能供電與自然冷卻設計,確保高效能與低資源需求的長期運作。

(2) Lonestar Data Holdings在SpaceX的Falcon 9運載火箭以及intuitive Machines所開發的月球著陸器Athena協助之下,2025年3月正式發射一座組裝完成的實體資料中心抵達月球表面,成功著陸後,該登陸器疑似側翻,可能影響電力供應與任務執行。

(3) Lonestar已與美國佛羅里達州政府、英國曼島政府、人工智慧公司Valkyrie以及流行搖滾樂團Imagine Dragons簽約,未來將成為月球資料中心Freedom的首批客戶。此資料中心將完全以太陽能供電,並使用太空對內建的固態硬碟進行自然冷卻。

(4) 由於月球與地球距離很遠,不易受到地球上各種天災的影響,因此月球資料中心的營運重點聚焦在地球發生災難後,關鍵資料的恢復與儲存,而非負擔低延遲的運算工作。Lonestar與資料中心公司Flexential合作,將其位於佛羅里達州Tampa的設施作為Freedom的地面備份。

3. Axiom Space

Axiom Space成立於 2016 年,總部位於美國德州休士頓,由 Michael Suffredini 和 Kam Ghaffarian 共同創辦,致力於建設商業太空站,提供專業的太空任務服務,包括訓練太空人和安排太空飛行。2022年起便已經開始在ISS測試資料中心技術,包括與AWS合作的Snowcone儲存裝置及2023年部署的第一代Axiom資料中心單元(AxDCU-1)。

(1) 2025年9月宣布與新創業者Spacebilt合作,宣布於2027年前在國際太空站部署至少三個光纖互聯軌道資料中心節點(AxODC Node ISS),使用CPU與GPU晶片,運行簡化版本的AI模型,服務軍事與商業通訊客戶,目標為衛星、太空船、太空人提供高效能的資料處理與人工智慧應用。能支援人工智慧、機器學習與雲端應用需求,至2030年將資料中心規模擴大至100KW。

(2) 在光纖互聯軌道資料中心節點(AxODC Node ISS)的部署計畫中,Spacebilt扮演核心角色,負責設計與整合資料中心節點的內外部荷載,並引入其「大型太空伺服器」(LiSS),且結合Skyloom的光學通訊終端、群聯電子(Phison Electronics)的高容量固態硬碟,以及Microchip Technology的新世代高效能太空處理器,增加太空站的運算與儲存能力,更透過光通訊實現低延遲的資料回傳與衛星網路互聯,打造出與地面資料中心相呼應的「軌道雲端基礎設施」。

4. 國星宇航(ADA Space)

國星宇航成立於2018年,專注於AI衛星與太空運算領域的發展,與浙江大學、阿里巴巴集團、軟通動力(SoftStone)、科普雲(Kepu Cloud)等機構合作,推動星算計畫(Star Compute Program),強調太空科技與AI的融合發展,部署2,800顆AI衛星,建構覆蓋全球的天地協同智慧化網路。

(1) 國星宇航2025年5月透過長征二號丁運載火箭,自中國酒泉衛星發射中心發射12顆AI運算衛星升空並進入軌道,預計2025年底前將AI衛星數量擴增至50顆,2027年完成100顆的部署。未來計畫透過2,800顆以上的AI運算衛星打造三體運算星系(Three-Body Computing Constellation)網路,直接在太空處理觀測數據,成為太空中的AI運算節點,不僅能收集資料,更能在軌即時分析與處理,降低地面傳輸與運算的負擔。

(2) 三體運算星系之AI衛星由國星宇航、之江實驗室與內江高新技術產業開發區共同打造,每顆衛星配備定製化AI晶片與抗輻射伺服器,搭載800億參數的AI模型,單體算力達744 TOPS,12顆衛星合計算力達5 POPS。星系採用高達100Gbps的雷射通訊互連技術,實現衛星間高速資料交換,並共用30TB儲存空間,不僅提升系統運作效率,亦強化分散式資料處理能力。衛星亦搭載X光極化探測器,用以接收伽瑪射線爆發等瞬態宇宙現象,以進行後續觀測任務。

(3) 星算計畫目標建構總算力可達1,000 POPS之超級運算平台,相當於同時調度10萬台地面伺服器,以大幅提升數據處理效率。將衛星升級為太空中的AI運算節點,不僅可蒐集資料,更可在軌即時分析與處理,大幅減少資料回傳地面的時間延遲與頻寬限制。除通訊、感測任務外,衛星亦能進行即時影像處理、數位分身建構、地災應變與虛擬觀光應用。透過3D資料建模與AI解讀,可即時分析自然災害、輔助緊急救援,亦可用於模擬城市環境,提升數位應用層次。

5. Google/ Project Suncatcher

2025年11月Google正式發表逐光者計畫(Project Suncatcher),提案打造大型分散式資料中心,計畫在太空部署搭載Google自行開發的張量處理器(Tensor Processing Unit;TPU)的衛星,由81個衛星組成的分散式網路,形成可擴展式的算力集群,打造太空資料中心,以太陽能突破現有能源與運算的瓶頸。

(1) 逐光者計畫(Project Suncatcher)構想結合太陽能、Google TPU、低軌衛星以及自由空間光通訊網路(Free-Space Optical Communication;FSO),目標在太空部署可擴展的機器學習運算系統,以強化對於太陽能的利用。衛星預計部署在離地約650公里的太陽同步軌道,並採用晨昏軌道配置,使整個星座幾乎全程停留在日照邊界,得以長時間的維持太陽能供電,大幅降低電池重量與需求。現階段TPU晶片已通過粒子加速器的模擬輻射測試,並完成位元翻轉(bit flips)錯誤的特性化,光通訊則實現雙向共1.6Tbps的傳輸能力。

(2) Google計畫與Planet合作,預計在2027年初發射兩顆原型衛星,每顆都將搭載Trillium世代的TPU,測試在低地球軌道上的表現以及衛星間光鏈是否適用於分散式機器學習。

各國競相投入太空資料中心的研究 太空成為AI新戰場

2025年以來,隨著美國新創Starcloud、Lonestar、中國新創國星宇航成功發射具AI運算功能之衛星上太空,Google、Axiom Space亦計畫2027年啟動AI運算衛星的發射、光纖互聯軌道資料中心節點的部署,使得太空資料中心不再停留在技術研發的階段,在各項技術漸趨成熟之下,逐步進展至實驗、測試階段,目標在2030年代進入商業化。

就「太空資料中心」而言,未來要真正能與地面資料中心競爭,成為資料運算的重要節點,代表衛星必須保持在相距數百公尺的極近軌道中飛行,並維持穩定的相對位置,使得衛星彼此碰撞而造成的太空碎片等風險明顯增加。此外,AI晶片必須在高輻射與極端溫度的環境中仍能維持長期穩定的運作。

有鑑於AI應用範圍不斷擴大,各國對於算力需求的持續擴增,雲端服務業者大舉投入AI資料中心的建置,美中除在本土建構大型資料中心,加速AI應用發展之外,並透過AI資料中心解決方案的輸出,擴大自身在全球AI市場的影響力,爭取在全球AI市場的主導權,顯見AI已經由科技巨頭的布局進入到國際戰略的層次。在AI時代下,OpenAI創辦人阿特曼(Sam Altman)說「電力就是新石油」(Electrons are the new oil),更是打造AI基建的關鍵策略性資產,精準點出能源已經成為全球AI競賽的下一個關鍵戰場,促使美國企業計畫重啟核能電廠、中國持續發展風電、太陽能以掌握地面電力資源,然而太陽的能量為人類發電量總和的100兆倍,未來若太空資料中心能夠有效解決AI時代下的能源焦慮,進一步突破算力瓶頸,太空可望成為美中下一個階段AI大戰中的新焦點。