【新興領域/2025.09焦點】機器人、無人機及智慧眼鏡興起 光學廠商布局新興應用力求突圍

2007年蘋果發表iPhone以來,智慧手機逐步成為消費者日常生活中不可或缺的一部份,也是引領全球科技產業成長最重要的終端應用領域,其中受惠於全球智慧手機市場規模不斷擴大,且品牌業者積極導入多鏡頭設計,台廠憑藉自身在模具開發、良率提升等優勢,成功切入主要品牌供應鏈,躍居成為高階手機鏡頭的主力供應商,成為此波智慧手機崛起過程中主要的受惠者。智慧手機歷經超過二十年的發展後,產品創新開始面臨瓶頸,市場規模難以進一步擴大,我國光學廠商為掌握下一階段的成長機會,積極尋求下一個能取代手機驅動產業成長的重要載具,陸續投入自駕車、穿戴裝置、機器人、無人機等各項終端應用領域的布局,藉以突破過度依賴單一領域所帶來的風險,走向多元應用的拓展。

智慧手機拍照功能不斷提升 數位相機市場規模大幅萎縮

受惠於數位影像的興起,曾經數位相機成為消費者旅遊過程人手一機的行動裝置,在影像大廠Canon、Nikon、SONY、Fuji、Kokak主打高畫質、防手震、光學變焦等功能之下,成功掀起一波風潮,帶動全球數位相機市場出貨量逐年放大,成為主流的消費電子產品。根據日本相機暨影像產品協會(Camera & Imaging Products Association;CIPA)的統計,2011年日本數位相機出貨來到歷史新高,全年出貨量達到1.21億台。然而隨著智慧手機興起,照相功能、影像品質不斷升級,搭配各式濾鏡功能、拍照App,讓消費者方便在社群媒體即時分享,加上鏡頭規格持續提升,導入光學變焦,以致數位相機出貨規模逐年下滑,2023年日本數位相機出貨量降至772萬台,僅為2011年高峰之6.4%,在整體市場規模明顯萎縮下,包括Nikon、Canon等日系相機大廠陸續淡出數位相機領域,轉而聚焦微單眼相機、無反光鏡相機等利基型機種,加速尋求營運轉型,連帶使得我國數位相機代工出貨規模顯著下滑。

在此同時,面對數位相機需求走弱、市場競爭加劇,加上智慧手機逐步由雙鏡頭走向多鏡頭設計,對於手機鏡頭的需求量明顯提高,鏡頭規格亦不斷升級,吸引大立光、玉晶光、新鉅科及亞光等台廠加速投入手機鏡頭的開發,在掌握模具開發、良率表現優異等優勢之下,順利打入蘋果、三星、華為等全球主要手機品牌的供應鏈,成為國際手機品牌中高階手機鏡頭的主要供應商,帶動我國光學產業產值出現新一波成長。

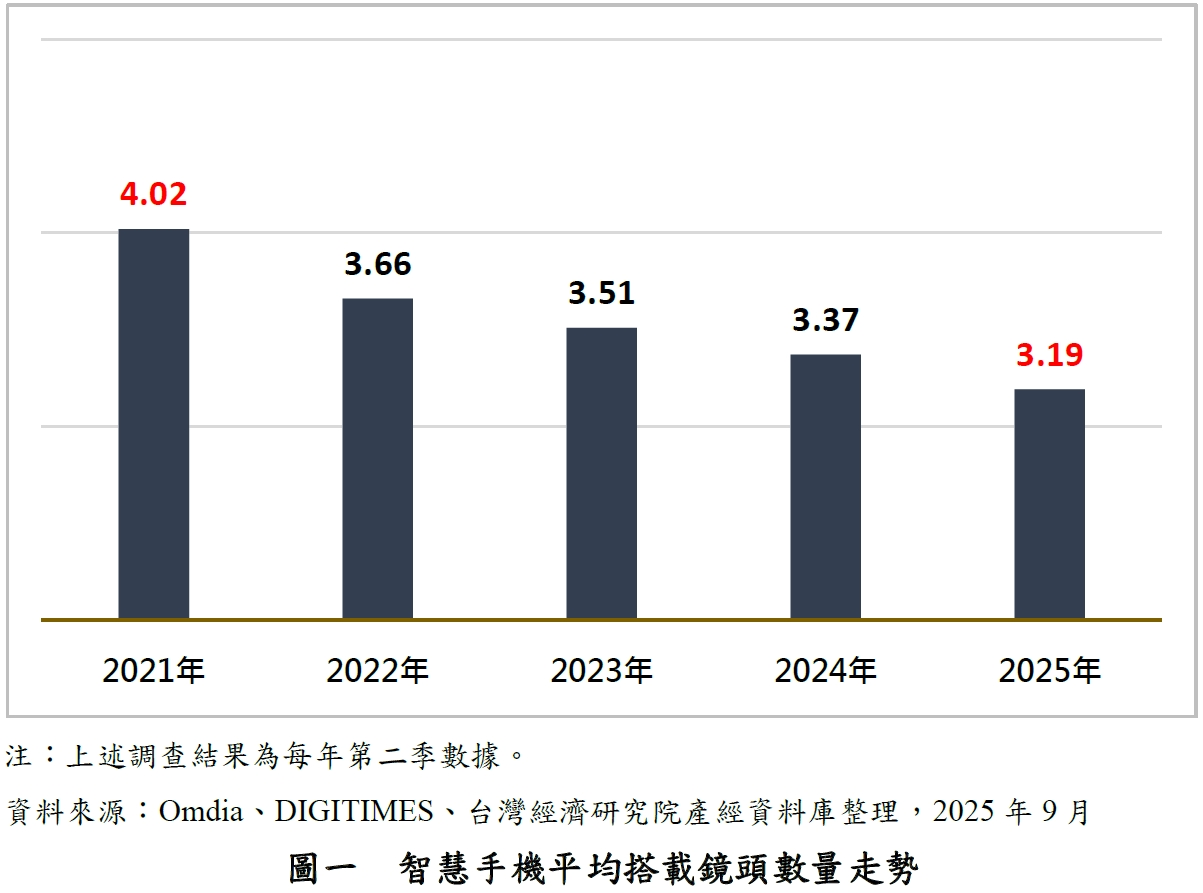

手機多鏡頭設計發展面臨瓶頸 轉而聚焦高附加價值產品發展

隨著智慧手機導入多鏡頭設計漸趨普及,搭載鏡頭數量的增加對於影像品質的提升空間相對不大,在全球智慧手機市場趨於飽和,銷售成長面臨瓶頸,在手機設計走向輕薄、提升電池容量下,考量產品成本、手機內部空間,鏡頭設計重心從「鏡頭數量增加」轉向藉由高畫素鏡頭、大尺寸高效能影像感測器結合AI演算法、影像校正技術等方式,進一步提升相機效能與影像品質,爭取消費者認同。在此市場趨勢下,智慧手機平均搭載鏡頭數量不增反減,2025年蘋果所推出的iPhone 16e、iPhone 17 Air後置鏡頭均採單鏡頭配置,三星發表的Galaxy S25 Edge亦只有配置2顆後置鏡頭,根據Omdia的調查(詳見圖二),2025年第二季智慧手機平均搭載鏡頭數量為3.19顆,相較於2021年4.02顆減少0.83顆,呈現逐年下降的趨勢,顯見未來手機鏡頭需求將不再著重數量的增加,而聚焦在相機鏡頭規格升級及影像品質的提升。

2023年蘋果iPhone 15高階機種首度導入潛望式鏡頭設計,實現5~6倍光學變焦,2024年iPhone 16系列新機進一步擴大導入潛望式鏡頭、超廣角鏡頭畫素提升至4,800萬畫素,藉以進一步提高手機拍照、攝影各項性能表現。就2025年手機鏡頭的發展而言,蘋果年度旗艦機iPhone 17系列前置相機,全部由 1,200 萬畫素升級至 1,800 萬畫素,並首度搭載Center Stage前鏡頭,採用大尺寸方形感測器,利用AI自動拓寬取景範圍,提升拍攝的成像效果;Pro / Pro Max 系列後置主相機鏡頭搭載三顆4,800萬畫素的廣角鏡頭、超廣角鏡頭及望遠鏡頭,新款Air則採用單一 4,800 萬畫素 Fusion 鏡頭,支援雙重捕捉影片功能,。非蘋手機品牌大廠新機亦主打高畫素、高倍潛望式長焦鏡頭、大尺寸影像感測器及可變光圈等規格,企圖將手機鏡頭功能拉近與專業相機之間的差距,吸引消費者的青睞。對於光學廠商而言,面對全球手機市場趨於飽和,市場出貨量難以進一步拉升,平均搭載鏡頭數量亦開始呈現下滑,但鏡頭規格的提升有助於支撐產品單價,因此鏡頭規格升級所衍生的商機成為國內外光學廠商聚焦的目標,廠商能否在產品技術及良率的表現滿足終端客戶規格升級的需求,將成為搶攻新機鏡頭訂單的重要關鍵。

車載光學短期面臨逆風 自動駕駛、ADAS應用支撐中長期發展

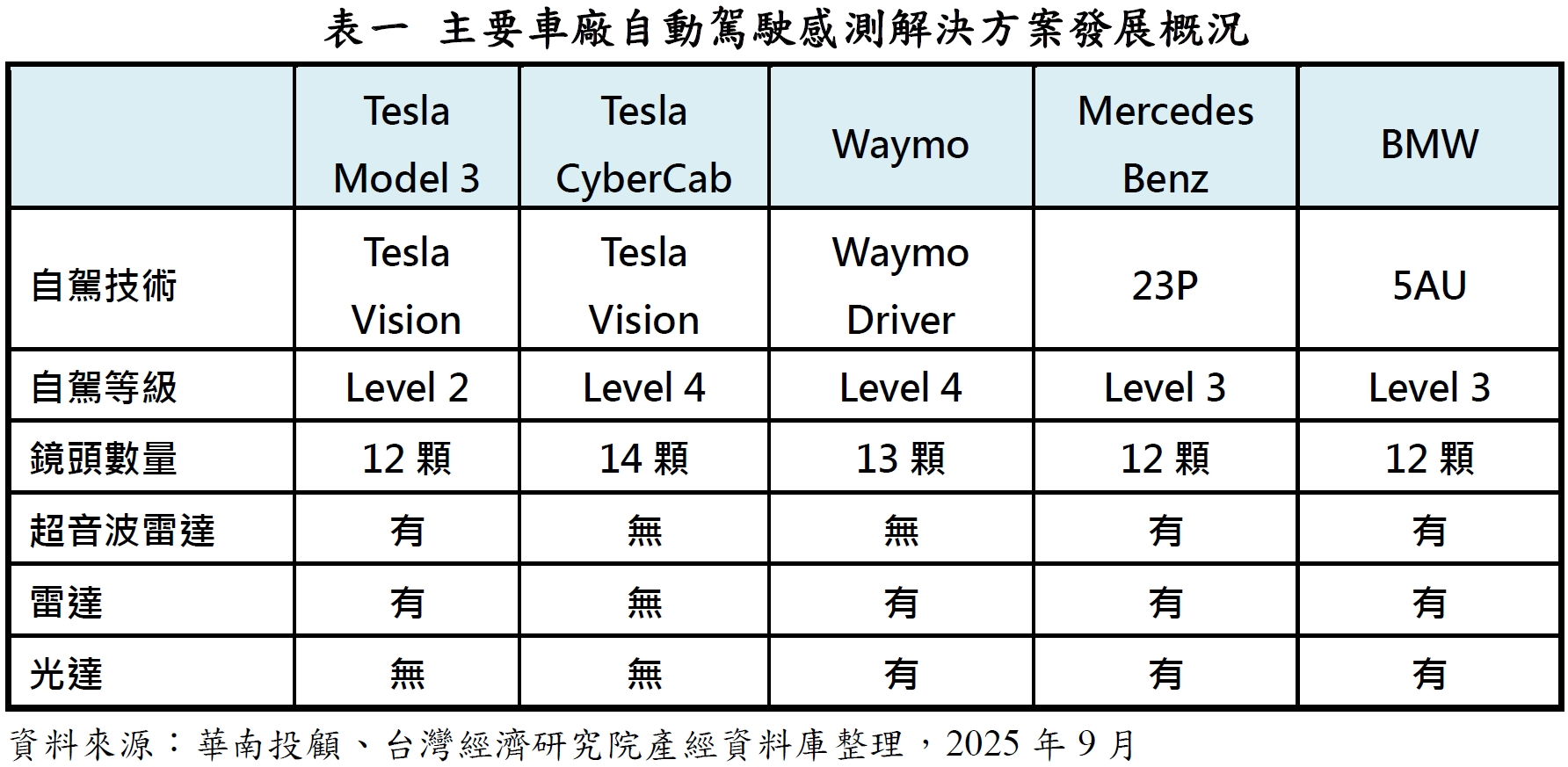

面對全球智慧手機市場趨於飽和,多鏡頭設計發展面臨瓶頸,汽車電子化程度的提高、自動駕駛、先進駕駛輔助系統(ADAS)的發展風起雲湧,為有效實現自動駕駛及各項先進輔助系統(ADAS)的功能,品牌車廠與汽車電子大廠採用整合鏡頭、雷達、光達、超音波感測器等各類感測解決方案,以便車輛能在多元環境條件下進行感測。帶動車載鏡頭、光達、雷達、AR抬頭顯示器等需求逐步放大,為光學產業開啟另一扇窗。以自動駕駛而言,可分為純視覺及融合感知兩大類,其中純視覺解決方案以鏡頭為主,再透過演算法進行自動駕駛的運作;融合感知則結合雷達、光達、鏡頭及超音波感測器組成的感知系統。

進一步觀察主要車廠自動駕駛採用的技術與感測系統(詳見表一),可以發現Tesla Model 3的自駕方案著重鏡頭的導入,搭配超音波感測器、雷達,而預計2026年量產的CyberCab採取純視覺方案,透過搭載14顆鏡頭,實現Level 4等級的自動駕駛。相較之下,Waymo、Benz、BMW等車廠雖有結合雷達、光達,但每台汽車搭載鏡頭數量亦達12顆以上,此外,小鵬G6、G9車款所發展的先進駕駛輔助系統(ADAS)方案,亦由原本的光達改採純視覺的解決方案,顯見車載鏡頭在自動駕駛、ADAS方案仍是相當重要的關鍵。

值得關注的是,儘管中國、美國多地已開始啟動無人計程車(Robotaxi)服務,但近年來以比亞迪為首的中國品牌車廠競相啟動價格戰,以低價優勢大舉搶攻市場,對於鏡頭等上游零組件廠商要求砍價的壓力日益沉重。面對中國車廠來勢洶洶、美國取消針對電動車提供的IRA政策補貼,特斯拉、歐美日車廠的營運面臨嚴峻考驗,加上全球自動駕駛相關法規制訂面臨瓶頸,品牌車廠因應成本增加,對於推出搭載更多鏡頭的高階車款抱持觀望態度,在鏡頭的採購上明顯趨於價格導向,使得自動駕駛服務普及速度不如預期,車載鏡頭出貨規模與獲利亦面對一定程度的衝擊。對於台廠而言,有鑑於中國政府明確要求中資汽車製造商必須使用一定比例的國產晶片和其他零組件,並持續提高各項電動車零組件本地採購比重,且砍價壓力大,使得台廠對於切入中國車廠供應鏈的態度趨於保守,而作為台廠出貨主力的特斯拉、歐美日等車廠面對中國車廠的步步進逼,出貨表現轉趨疲弱,亦使得台廠拓展車載鏡頭市場短期內面臨逆風考驗。

就中長期而言,美國川普總統上任後,計畫放寬自駕車的規範,加上Nvidia提供自駕車發展的三大運算平台,包括訓練AI模型的DGX系統、即時運算的Drive AGX車載系統及用於模擬與生成數據的Omniverse平台,有助於減少車廠開發與測試成本,降低車廠導入自動駕駛的門檻。未來隨著自動駕駛相關成本逐步下降,且各國自駕法規漸趨成熟,自駕等級仍可望持續升級,加上各國為進一步提升行車安全,鼓勵或要求車廠加速導入先進駕駛輔助系統(ADAS),因此,自動駕駛升級與ADAS系統的導入仍是支撐車載鏡頭相關產品中長期需求成長的兩大動能,短期內需求雖面對汽車市場陷入價格競爭而出現走弱,但考量中長期仍具成長潛力,光學廠商仍持續投入車載鏡頭相關技術與產品的開發,切入利潤相對較佳的產品,爭取獲利空間。

聚焦機器人、無人機、智慧眼鏡等新興應用領域的布局

繼智慧手機、汽車之後,為尋求新的成長動能,國內外光學廠商加速聚焦機器人、無人機、AI眼鏡等新興應用領域的耕耘與布局,爭取建構新的成長曲線。2022年11月OpenAI推出ChatGPT以來,掀起全球生成式AI發展的熱潮,在生成式AI技術的迅速突破之下,讓沉寂多時的「人形機器人」再度成為科技產業的焦點,包括Nvidia、Amazon、Tesla、OpenAI等國際大廠均看好人形機器人未來的發展潛力,除NVIDIA推出人型機器人通用基礎模型Project GR00T、Tesla打造Optimus之外,OpenAI與AI機器人新創業者Figure AI合作開發機器人,並轉投資挪威1X Technology開發EVE人形機器人。除此之外,電商龍頭大廠Amazon亦轉投資機器人新創Agility Robotics,設計開發廠區所需之Digit人形機器人;而早在1992年就已開始投入機器人技術發展的美國波士頓動力(Boston Dynamics)則持續開發人形機器人Atlas。在國際科技大廠與新創積極投資之下,2024年以來全球累積已推出141款機器人、中國亦有超過80家新創業者投入,根據Morgan Stanley的預估,2050年全球人形機器人市場規模可望上看5兆美元,屆時投入使用的機器人數量累計將超越10億台,在人形機器人熱潮的驅動下,機器視覺市場發展亦倍受矚目。

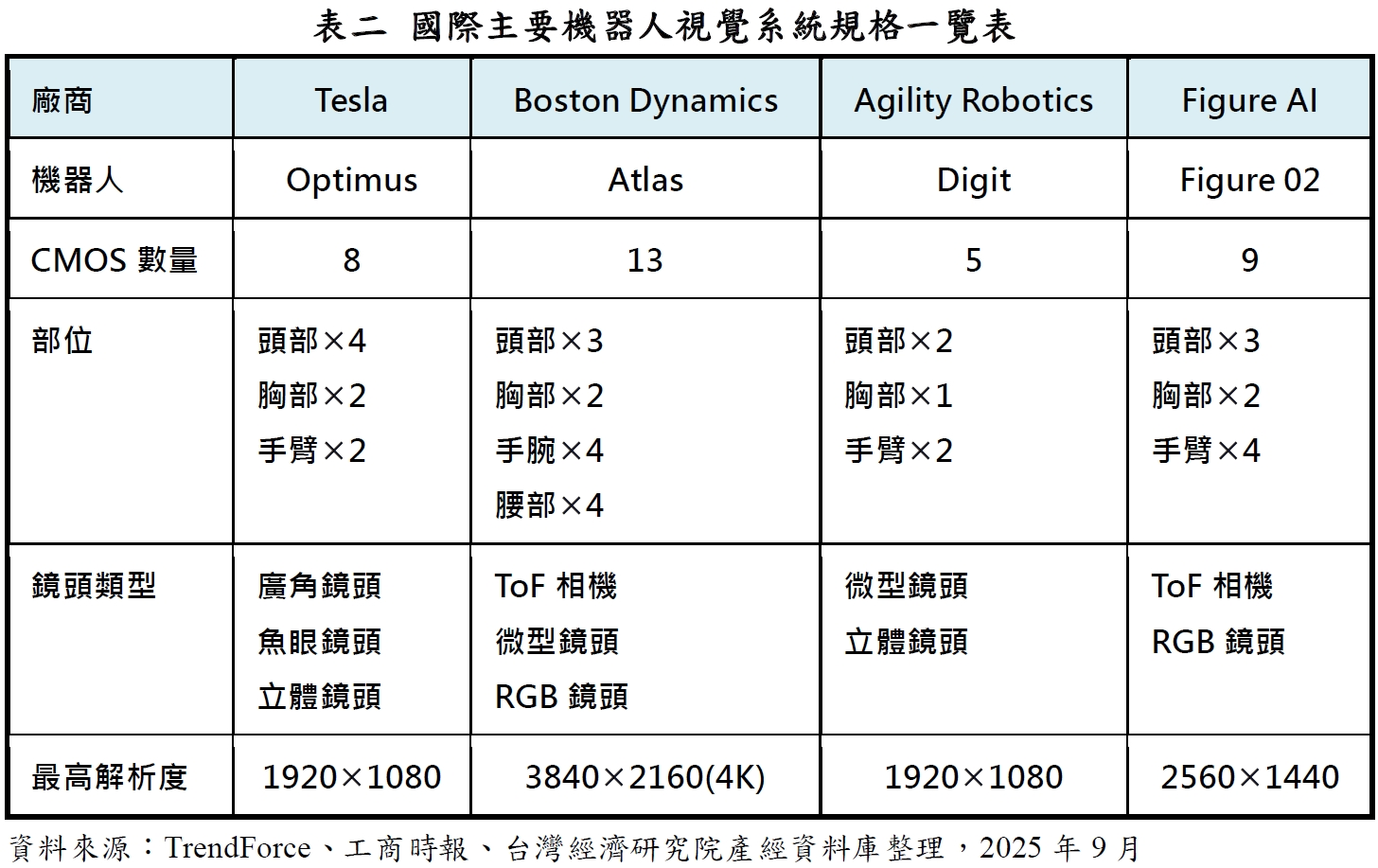

就機器視覺系統而言,應用範圍廣泛,不論是製造工廠內所使用的機器手臂、移動式裝載運輸的物流機器人或人形機器人均需具備機器視覺的功能。機器視覺系統透過相機、鏡頭、光源與光源控制系統採集目標物體數據,視覺控制系統、智慧視覺軟體與數據演算法進行圖形分析與處理,藉由軟硬體整合成為機器人進行導航、物件辨識、情境反應與人機互動的感知入口。機器視覺系統主要由光學成像、影像感測器、影像處理、I/O與顯示器等五大模組所組成,其中光學成像模組使用鏡頭將物方空間資訊投影至像方,影像感測器則負責光電訊號轉換,影像處理模組則基於晶片搭配完整的解決方案與演算法進行資訊擷取。觀察現今國際主要機器人視覺系統解決方案,透過多感測器的整合,搭配廣角、微型、立體、ToF相機、RGB、魚眼等各類鏡頭(詳見表二),以滿足不同情境下機器人的需求。根據光學大廠佳能的估計,現階段人形機器人雖量產規模尚小,但考量一台人形機器人至少需8顆鏡頭,產品單價相對高,未來隨著人形機器人出貨規模逐步放大之下,未來成長可期。根據ReportLinker的預估,2027年全球機器視覺相機市場規模可望達到128.66億美元,2023年~2027年之年複合成長率(CAGR)高達15.3%,吸引包括SONY、SEMCO、大立光、佳能、亞光、華晶科等國內外大廠陸續搶進,積極爭取「機器人之眼」之機器視覺市場商機。

另一方面,在俄烏戰爭期間,無人機因成本低、殺傷能力強等優勢被烏克蘭的軍隊廣泛使用,發揮重要的作戰效益,引發各國的高度關注與投入,在美國、歐洲、法國、印度、日本及臺灣政府均積極投入無人機的採購與部署之下,軍用無人機的需求明顯提高。由於美國與中國分別為全球無人機最大的需求與生產國,在國家安全的考量之下,美國繼禁止國防部購買或使用中國製無人機及零組件之外,更計畫祭出新的管制措施,限制或禁止中國無人機在美國境內使用與銷售,並積極鼓勵自主技術研發,打造去紅化供應鏈,為台廠提供一個切入的契機。除此之外,隨著導航、通訊、高效能邊緣運算、AI視覺辨識等技術的進步,無人機得以更智慧化的執行多元任務,讓商用無人機的應用範圍進一步延伸至農業、能源、物流、建置、公共安全等多項領域。在各國積極擴大軍用無人機的採購以及商業應用的多元化發展下,無人機市場需求逐年成長,根據DIGITIMES的預估,2029年全球無人機市場規模將達545億美元,2024年~2029年之年複合成長率(CAGR)達到8.9%,著眼於全球無人機市場未來成長可期,賴清德總統明確宣示要將臺灣打造成為「無人機亞洲供應鏈中心」,經濟部亦成立台灣卓越無人機海外商機聯盟(TEDIBOA),以國家隊的形式,積極搶攻國內外無人機市場商機。

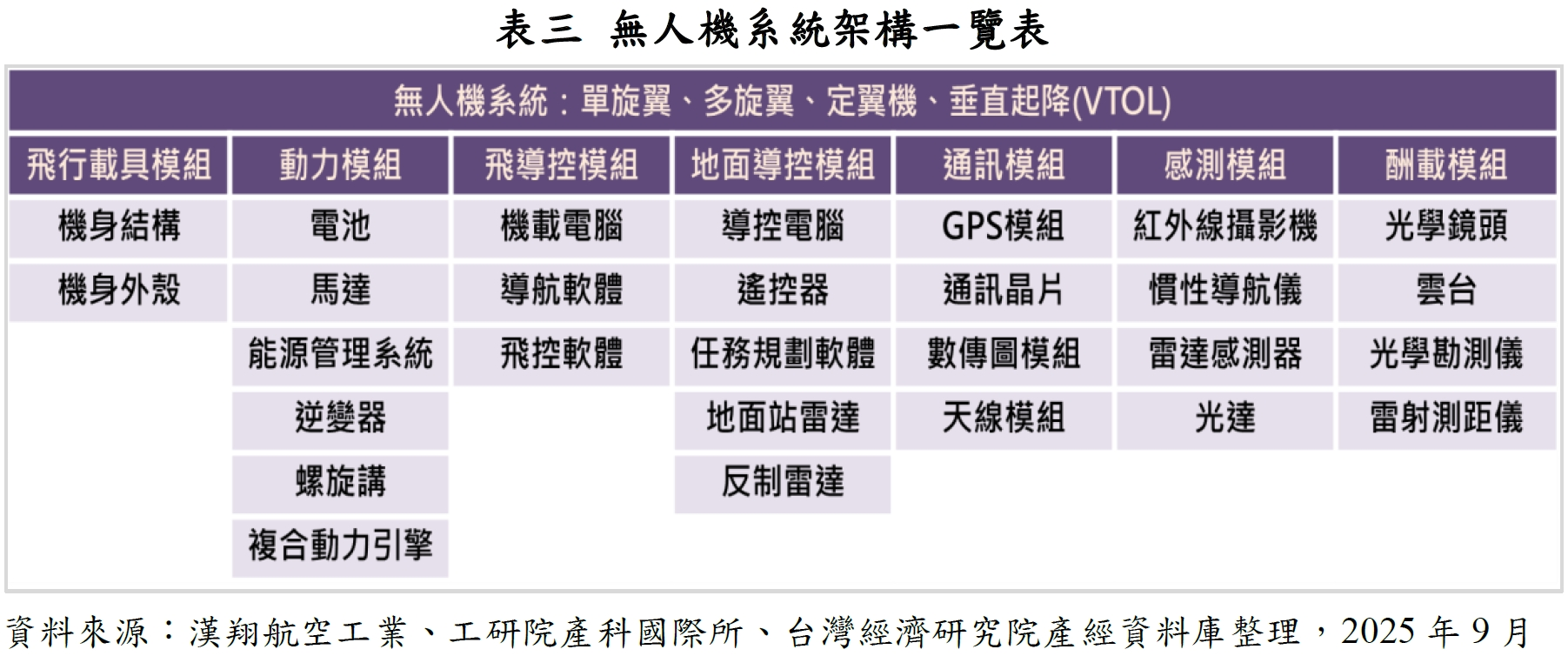

就無人機系統而言,主要可分為飛行載具、動力、飛導控、地面導控、通訊、感測及酬載等七大模組,其中在感測模組,需要紅外線攝影機、雷達感測器、光達等產品,而無人機最常見的應用為空拍及測繪,因此光學鏡頭模組更成為無人機必備的酬載模組,現階段無人機所搭載的鏡頭數量不一,對應更機密的國防需求,鏡頭規格相對更高,使得無人機亦成為近年來佳能、佳凌、亞光、今國光、華晶科及邑錡等國內光學廠商積極搶進的新興應用領域之一。

除機器人、無人機之外,自Ray-Ban Meta熱賣之後,使得智慧眼鏡市場的未來發展再度受到矚目,2025年進入百鏡大戰,小米、宏達電等品牌大廠競相推出AI眼鏡,Meta亦計畫於9月Connect大會推出具單眼抬頭顯示器(HUD)的智慧眼鏡Hypernova,逐步由AI眼鏡朝向兼具顯示螢幕與鏡頭的AR眼鏡發展,並以相對平價的方式爭取消費者認同,企圖進一步擴大智慧眼鏡的市場規模。然而考量智慧眼鏡現仍處於早期發展階段,用戶體驗需求尚無法被完全滿足,加上現階段的智慧眼鏡因講求輕量化,通常僅配備1顆鏡頭,加上規格普遍不高,遠低於智慧手機、自駕車,暫難對於廠商營收帶來實質貢獻,故國內僅有玉晶光等少數廠商成功切入主要品牌供應鏈,多數廠商對於切入智慧眼鏡應用領域的態度相對審慎。

面對產業應用更迭迅速 我國光學廠積極布局新興應用打造新的成長曲線

2025年以來,面對地緣政治、川普關稅戰2.0的嚴峻考驗,台廠除思考生產據點的多元布局以避免課徵高額關稅外,更重要的是以往作為光學最重要的終端應用-智慧手機市場規模早已飽和,出貨規模難以擴大,多鏡頭設計發展亦開始面臨瓶頸,而原先看好的車載鏡頭市場因中國車廠競相進行殺價而面臨沉重的砍價壓力,台廠雖可受惠於高階手機鏡頭規格的持續升級,帶動高階鏡頭出貨進一步成長,然而中長期而言,面對手機鏡頭硬體發展仍有其極限,車載市場面臨中國廠商的強力挑戰下,如何及早布局未來具有發展潛力的新興應用,打造新的成長曲線,成為現階段國內光學廠商思考的關鍵議題。

2022年OpenAI推出ChatGPT以來,在全球掀起一波生成式AI的熱潮,除引爆各國力推主權AI,積極投入AI資料中心等基礎建設的投資外,在生成式AI、邊緣運算等技術的不斷進步之下,造就人形機器人、無人機、AI/AR眼鏡等新興終端裝置的興起,其中光學技術在感測、影像擷取扮演重要的感知入口,並透過軟硬體整合,進行影像處理與分析,滿足各項應用所需,提供光學廠商一個絕佳的切入契機,吸引大立光、佳能、亞光、今國光、佳凌等國內主要廠商積極搶進。值得注意的是,台廠在投入新興應用布局的過程中,除自身投入龐大的資源持續進行研發外,藉由集團投資、併購及入股結盟等方式,整合具技術、市場發展潛力的新創業者,加速取得關鍵技術或進入主力供應鏈的機會,在新興應用領域的拓展上取得先機,亦是一個不可忽略的策略選擇。