【2025年臺灣新創投資趨勢年報-綠能篇】靜中蓄韌,為綠能韌性築堅實根基

2024年全球再生能源、電網與儲能投資呈現成長放緩趨勢,並預期2025年將進一步走弱。 美國川普政府再生能源政策大轉彎,正使全球再生能源投資來到十字路口。臺灣綠能新創投資在歷經前幾年的爆量成長後,受政策利多鈍化、光電用地取得困難,以及電價、社區環保抗爭等因素影響,同樣面臨停看聽的局面。2024年臺灣綠能新創投資金額年減12%,為本研究追蹤2015年以來資料首度負成長。

儘管部分臺灣綠能投資人態度趨於保守,但部分已獲投的新創企業正持續朝規模化、國際化、技術深化、供應鏈完善化、多元綠能布局等方向前進,為臺灣綠能韌性奠定關鍵基礎。其中儲能與太陽能為2024年投資主流,許多新創企業扮演能源集團「創能—儲能—售電」一站式服務的關鍵角色,或憑藉優良技術拓展國際市場、吸引國際策略性投資人。

此外太陽能板與儲能電池的回收再利用,以及氫能的技術日益成熟與需求殷切,為2024年臺灣綠能新創投資兩大亮點。展望未來,在政府積極透過「爭端處理機制」因應綠能發展困境,以及「能源政策2.0」、「多元綠能」等政策推動下,將仍引導新創與企業投資布局綠能產業。然而,美國川普再生能源政策的急轉彎,對各國政策與企業綠電需求的影響,須密切關注。

一、資料範疇與研究說明

新創投資獲投數據由台灣經濟研究院FINDIT研究團隊進行未上市新創企業獲投資料收集並定期對外發布,並於資料收集並彙整後,進行資料清理、交易資料整併、機構名稱標準化、輪次判斷以及領域歸類、以及投資金額美元計價換算等工作。

FINDIT研究團隊所收錄的臺灣早期獲投資料來源包括:(1)國際新創投資資料庫Crunchbase;(2)科技媒體或新聞媒體(數位時代、Inside硬塞的、工商時報、經濟日報等);(3)獲投企業提供(新聞稿、網站或臉書資訊、主動提供給FINDIT);(4)國發基金季/年報、相關承辦的政府單位;(5)投資人(包括投資機構/投資公司新聞稿、網站、上市櫃公司財報轉投資資訊、投資人主動提供給FINDIT等);(6)經濟部商業發展署公司登記相關資訊。(7)新創案源整合平台。

本文綠能範疇包括:太陽能、風力、地熱能、海洋能、非抽蓄式水力、生質能、氫能、國內一般廢棄物與一般事業廢棄物等直接利用或經處理所產生之能源、儲能(儲能系統、儲能電池、電力交易平台) ,以及前述各類綠能相關設備零件、材料生產與維修商。

本文的研究分析,即是採用以上述資料為基礎來進行統計,希望能透過本文的彙整,讓各界對臺灣綠能新創企業與投資人對綠能的新創投資有更全貌的瞭解。

二、國際綠能投資概況

(一) IEA估計,2024年全球再生能源、電網及儲能投資的增速已明顯放緩,並預期2025年將進一步走緩

國際能源署(IEA)「2025世界能源投資」報告中指出,2025年能源產業的資本流入將增至3.3兆美元,比2024年實際成長2%,其中約有2.2兆美元將流向再生能源、核能、電網、儲能、低排放燃料、能源效率和電氣化,是石油、天然氣和煤炭1.1兆美元投資額的兩倍。然而IEA也表示,由於對經濟和貿易前景的不確定性,一些投資者對新項目審批持觀望態度。

根據IEA估計,2024年全球再生能源投資達7,600億美元,年增率自2022年的高峰(27.2%)連續二年放緩至5.3%,並預估2025年成長率將進一步降至2.6%;電網和儲能全球投資2024年估計達4,450億美元,年增率自2023年的高峰(14.8%)放緩至12.4%,2025年預計進一步降至7.6%。

近年來再生能源、電網與儲能全球投資雖增加,但IEA表示目前再生能源的投資規模尚不足以實踐聯合國氣候變遷綱要公約第28屆締約方大會(COP 28)的決議,即在2030年達成再生能源增加3倍、能源效率年均改善從2%提升至4%,加速能源轉型。IEA指出,要實現COP 28決議,再生能源投資需在2030年之前倍增。同時,IEA也表示,當前全球電網及儲能投資難以跟上電力成長需求和再生能源部署步伐,目前全球電網及儲能每年投資約4,000億美元,不及發電資產約1兆美元的投資,在用電量不斷增長的情況下,要維持電力安全,電網及儲能投資就需要加速增長,然而冗長的審批程序、變電器和電纜供不應求,以及部分公用事業的財務狀況不佳,阻礙了全球電網及儲能的投資步伐。

(二) 美國川普政府再生能源政策大轉彎,為國際能源局勢投下重大變數

美國總統川普在2024年競選期間即主張減少對再生能源政策支持,轉而支持石化燃料發展,翻轉前任拜登政府的「減少化石燃料需求」和「對抗氣候變遷」政策措施。川普總統在2025年上任之初,即以行政命令,宣布退出巴黎氣候協定、撤銷補助電動車、暫停推動離岸風電,撤回聯邦對清潔能源的支持,積極增產油氣;在2025年年中通過的「大而美法案」更進一步加速取消風電、太陽能與電力稅收優惠措施。他亦曾在社群媒體發文批評風電和太陽能是世界騙局,稱美國依賴這些再生能源的州,其電價都出現大漲的情況,因此表示自己未來不會再批准風電或農地光電計畫。

對於川普能源政策的大轉彎,美國普林斯頓大學研究評估,川普此舉將讓美國2035年再生能源占比自先前估計的50%降至25%,美國從2005年到2035年的減碳幅度也自先前估計的44%降至25%。聯合國政府間氣候變化專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) 對川普政策也發出嚴厲警告,稱若無美國參與,全球2030年前碳排量減半的目標「將幾乎不可能達成」;美國原本承諾在2030年前碳排減少至2005年的50%以下,如今此承諾被擱置,對全球氣候治理將是一大打擊。另外英國金融時報也報導指出,美國住宅太陽能供應商Sunnova和太陽能融資業者Mosaic於2025年6月相繼聲請破產,美國對太陽能的承諾充滿不確定性,是Sunnova聲請破產原因之一;2025年截至6月下旬大型清淨能源破產案數量已達到九件,全年數量可能高於2024年的16件。

三、臺灣綠能新創投資概況

(一) 2024年臺灣綠能新創投資停看聽

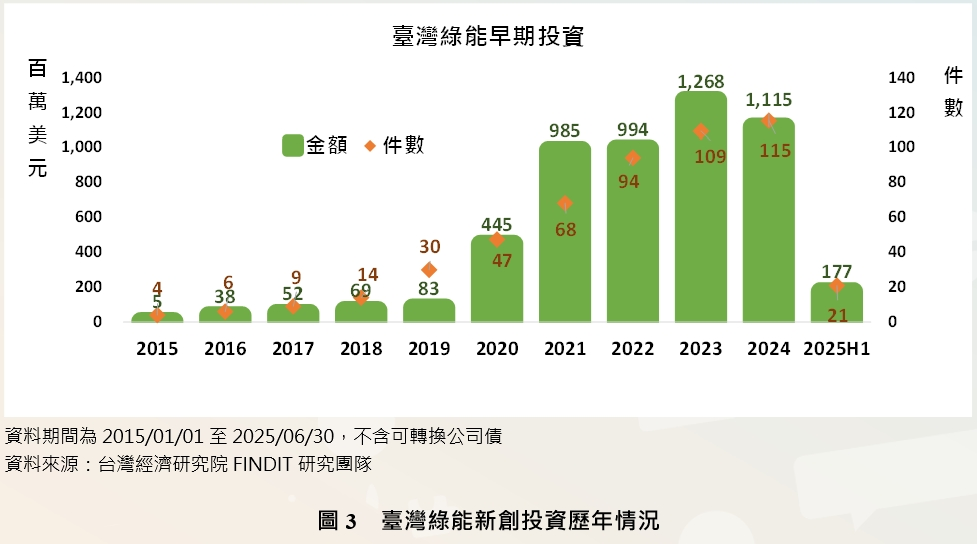

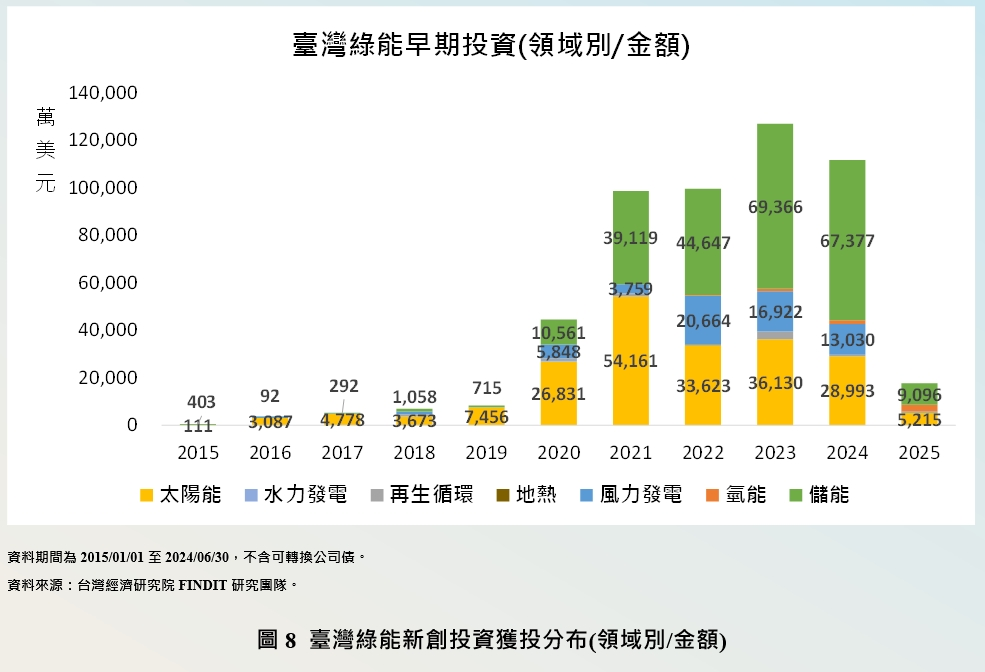

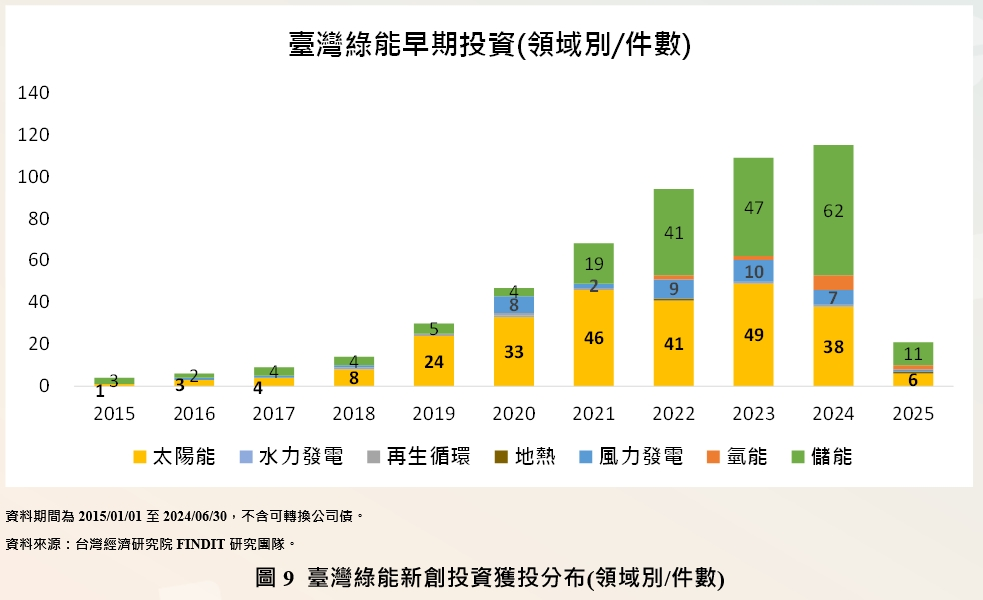

在2050淨零路徑規劃、十二項關鍵戰略以及綠電自由化、二次能源轉型、開發多元綠能等政策推動下,以及企業RE100(承諾在2050年100%使用再生能源)與AI運算的綠電需求,吸引新創企業與相關企業持續投資布局開發綠能,惟受到國內地面行光電用地越來越稀缺、生態環境保護主張與社會溝通成本的高漲,2024年部分投資人暫緩綠能投資布局,站在十字路口上觀望等候新政策措施,然而亦有一些投資人以資金支持新創企業深化技術、開拓新能源、新市場與完善供應鏈拼圖,強化國內綠能韌性。根據台灣經濟研究院FINDIT研究團隊彙整Crunchbase資料庫、上市櫃財報、媒體報章等已對外揭露獲投資料顯示,2024年臺灣綠能新創投資獲投金額達11.1億美元,較2023年減少12%,為近年來次高水準,獲投件數創新高達115件,較2023年成長5.5%。臺灣綠能新創投資累計自2015-2025年上半年,共計投資517筆、獲投52.3億美元。

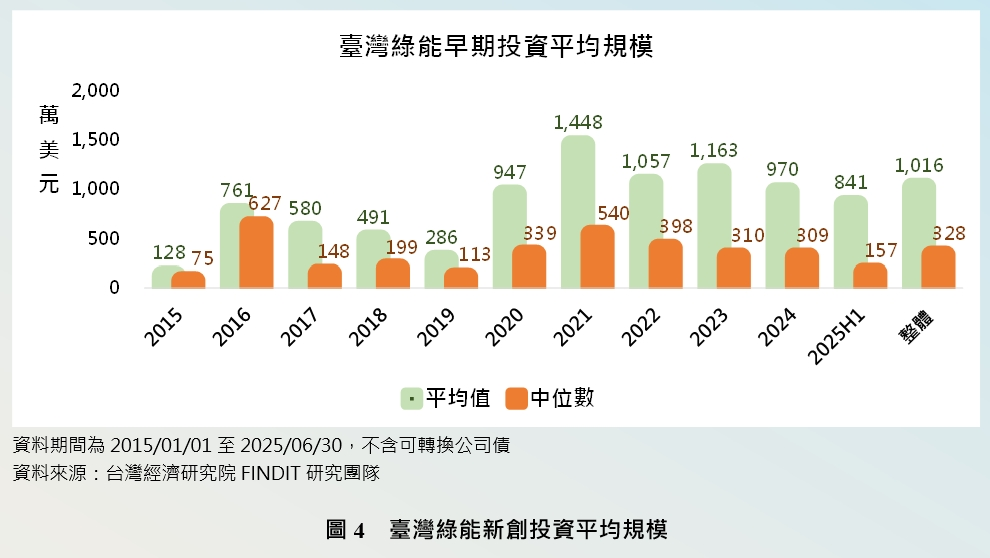

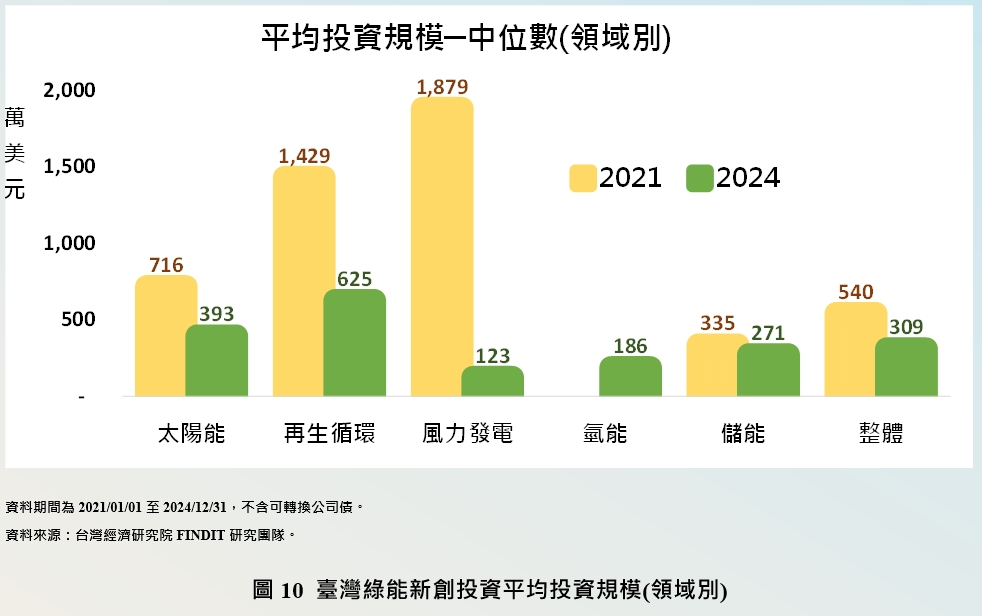

受地面型光電用地日益稀缺,以及電網韌性、離岸風電等政策利多鈍化等因素影響,隨著大規模光電案場、儲能系統投資減少,臺灣綠能新創投資平均規模自2021年的高峰逐漸縮小,平均每案投資規模從2021年的1,448萬美元降至2024年的970萬美元;中位數也同步自540萬美元降至309萬美元。

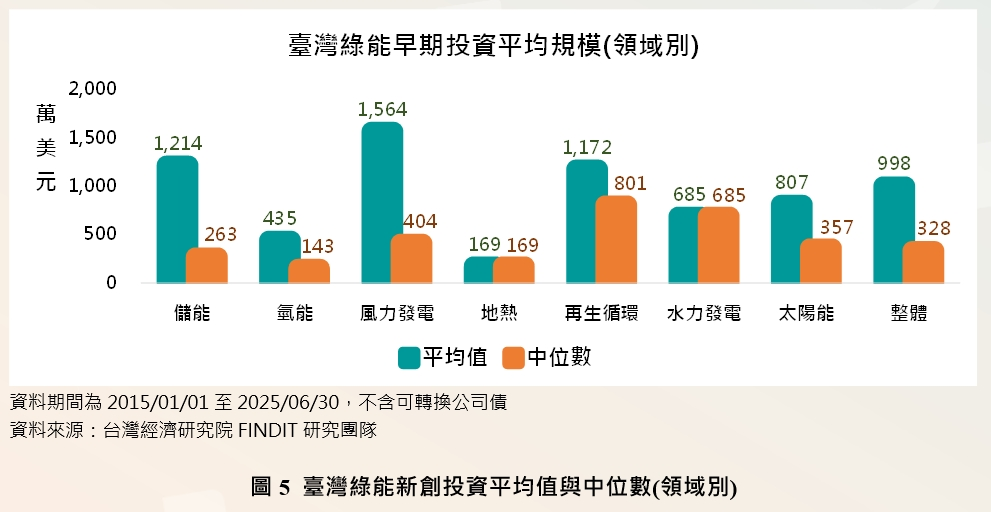

各領域綠能開發、建置的成本不同與發展階段的差異,臺灣各領域綠能新創投資的平均獲投規模也各不相同。在中位數方面,以再生循環、水力發電平均每案獲投金額最高,分別達801萬美元、685萬美元,其次依序為風力發電(404萬美元)、太陽能(357萬美元)、儲能(263萬美元),地熱與氫能因屬於剛起步階段,因此獲投中位數金額較低,分別僅有169萬美元、143萬美元。

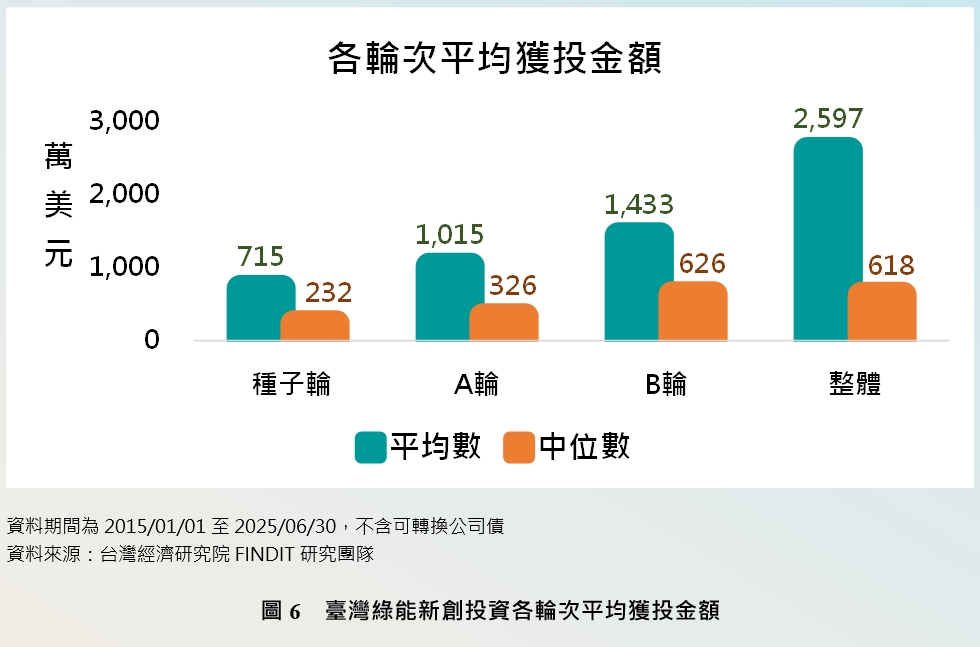

由於綠能為政府近10年來才積極推動的產業,因此自2015年以來截至2025年上半年,綠能新創投資輪次以種子輪居多,以金額、件數計,分別占整體44%、38.6%;A輪分別占9.9%、1.7%,B輪分別占3.4%、2.4%。在平均獲投規模方面,隨著獲投輪次的推移,獲投平均金額也隨著增加,種子輪獲投中位數232萬美元,A、B輪分別為326、626萬美元。

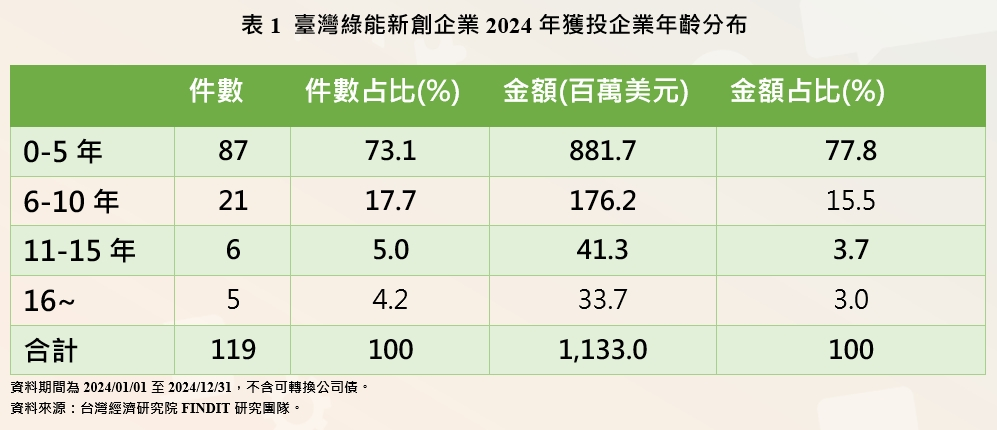

綠能產業為國內相對新興的產業,因此獲投企業的年齡多為5年內新創企業,自2015年以來5年(含)以內獲投新創企業的投資金額占整體獲投金額71%、占整體獲投件數77%。惟隨著綠能產業持續發展,近兩年獲投企業年齡漸長、屬於6-10年的企業有增加趨勢。2024年臺灣綠能新創投資屬於6-10年的新創企業獲投金額、件數分別占整體15.5%、17.7%,較前一年增加6.6個百分點、10.4個百分點。2025年上半年6-10年企業獲投金額、件數占比進一步攀升至36.4%、17.7%。

(二) 新創企業五化發展為綠能韌性奠定堅實基礎

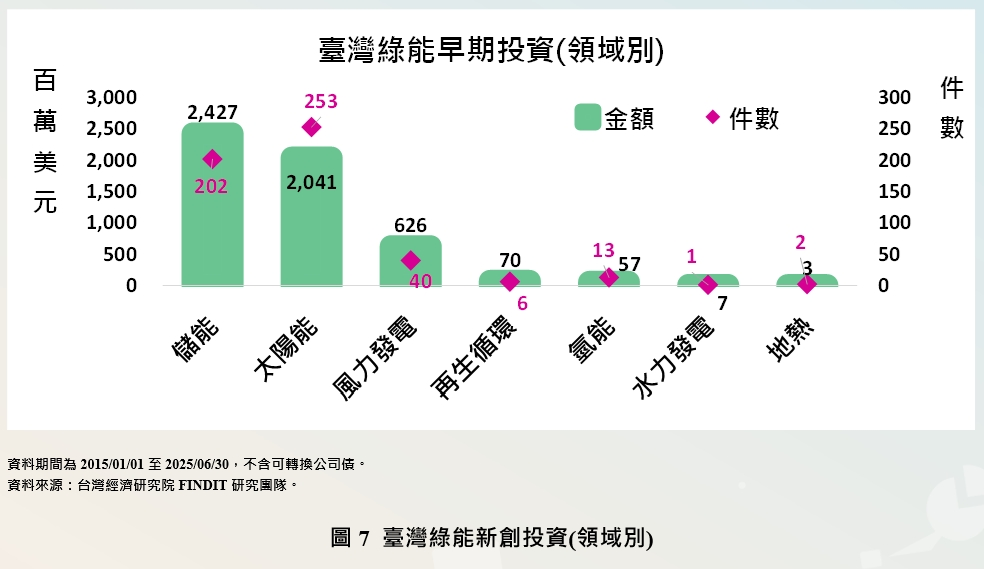

受創能、儲能政策影響,臺灣綠能新創投資以儲能、太陽能與風力發電為前三大投資布局領域,自2015年以來各累積獲投24.3億美元、20.4億美元、6.26億美元,合計占我國綠能新創投資97.4%;各有202件、253件、40件投資案,合計占臺灣綠能新創投資總獲投件數的95.7%。其中為改善光電供電間歇性、不確定性問題,在政府積極推動強化電網韌性政策,以及表前、表後儲能與綠電交易自由化商機的吸引,加上儲能電池技術深化,儲能領域的新創投資獲投金額自2022年持續超越太陽能投資,為國內第一大綠能獲投領域,2024年儲能新創獲投6.7億美元(年減2.9%)、62件(年增31.9%),太陽能新創獲投2.9億美元(年減19.8%)、38 件(年減22.5%)。

政策利多為臺灣綠能新創投資布局的關鍵推力。惟經過多年來的政策推動,政策利多逐漸鈍化與光電土地取得與使用、定價、環保抗議等問題的浮現,2024年各領域綠能新創投資多趨於保守,總獲投金額11.2億美元,雖為近年來次高水準,但卻年減12%,為本研究開始追蹤調查2015年獲投資料以來首次出現負成長情況;總獲投115件,創歷史新高紀錄,但年成長率僅5.5%,為10年來最低增速,顯見投資人正站在十字路口上觀望等待。在儲能、太陽能、風力發電、再生循環、氫能五大獲投領域中,剛起步的氫能新創投資價量齊升,儲能獲投件數增加,除此之外,其他各領域2024年獲投金額、件數都呈現減少的態勢。

2024年綠能新創投資趨於保守,不僅表現在總獲投金額上,也表現在平均獲投規模(中位數)上,2024年綠能新創獲投中位數309萬美元,低於2021年的540萬美元,各領域的中位數也都下降,其中太陽能自2021年的716萬美元降至393萬美元,儲能自335萬美元降至271萬美元。風力發電新創投資受離岸風電國產化政策鬆綁、電價、環保抗議、歐盟大廠考慮退出等因素影響,2024年對新創投資低迷,獲投金額1.3億美元、7件數,分別較上年減少23%、30%,獲投中位數也自1,879萬美元大幅降至123萬美元。

雖然2024年臺灣綠能新創投資普遍呈現觀望與保守態勢,但觀察獲投新創企業的發展方向,可以看出部分業者正朝規模化、國際化、技術深化、供應鏈完善化,以及綠能多元化的「五化」發展,為臺灣綠能產業的長期韌性奠定堅實基礎。

1. 企業規模化與多元化:打造創電、儲能、能源管理、售電一站式服務業務版圖

2024年臺灣綠能新創投資多起巨額投資案如星鱻電力、力碁科技服務、寶晶能源、仲昱電業、昊儒電業、晁明電業、愷蘭電力等都是國內能源集團集結科技大廠、或金融機構、或上市櫃企業為了完善綠能版圖,搶占綠能一站式服務商機,或強化創電、儲能上下游業務,或提供能源管理,或進軍售電業務而進行的新創投資布局。企業多元化與規模化的發展佈局,讓企業集團有更多的資源與能力因應外部衝擊,強化了企業韌性與國內綠能產業韌性。

2. 國際化:光電業者搶佔亞洲綠電商機、分散市場風險

為避免國內光電市場日益飽和、削價競爭問題,部分綠能新創業者憑藉優良技術、品質、效率等優勢開拓亞洲市場。綠岩能源秉持「技術為本、誠信第一」的理念,透過與國際策略性投資人的合作,近年加速佈局日本、澳洲、東南亞、美國等綠電市場,如日本宮城縣栗園高原農光共生發電所、福島地面行太陽能案場都已成功併網供電售電;在馬來西亞市場將與當地領導廠商、太陽能上市公司Solarvest合作,參與馬國政府LSS5綠色能源計畫;在越南數個超大型太陽能開發案取得重大進展,並以全方位智慧能源解決方案服務當地臺商與用電大廠。寶晶能源於澳洲成立分公司,發展電站和氫能業務,攜手日本Daiwa開發生質能,並評估開發越南、菲律賓、日本綠電市場。愷森能源深耕日本儲能市場,取得數十個高壓儲能案場建置許可,預計於2025年年底陸續併網運轉。

3. 技術深化:儲能電池國際競爭力大躍進

近年來新創企業在儲能電池材料技術與應用上屢獲突破性進展,如:泛亞應用科技公司以創新電池導電漿料技術,改寫鋰電池安全性與應用性。泛亞應用科技公司為專注於鋰電池矽負極改質與開發,以及相關奈米材料開發應用的新創公司,近年來在電池導電漿料創新開發上嶄露頭角並獲國際企業策略性投資。首先泛亞應用與中石化聯合開發LMPZD安全添加劑漿料,有助於降低鋰電池因故障引發的熱失控及起火風險,為全球鋰電池安全問題提供一個高效且便捷的解決方案。此外,泛亞應用獲得日本ZEON公司策略性投資,雙方攜手推進單壁奈米碳管材料技術,進軍高端鋰電池市場。單壁奈米碳管漿料具有卓越導電性、機械強度及化學穩定性,較傳統碳黑或多壁奈米碳管導電劑,能有效降低電池內阻,提升倍率性能,並延長電池壽命,其應用範圍可涵蓋動力電池、儲能系統、高功率電子設備,以及為金屬、橡膠、塑膠複合材料、半導體等領域,提供高導熱、高強度及高穿透性材料,近年來在鋰電池電極材料應用正快速擴張,市場潛力龐大。

萬溢能源公司讓鋰電池充電更快、電池壽命更長。萬溢能源公司由工研院與大立光共同投資設立,開發全球最快充電的鋰電池負極材料「鈮酸鈦」(TNO),5分鐘即可充飽電,壽命可長達20年,有別於傳統鋰電池所使用的石墨材料,充電時間需長達2至4小時,以超長壽命及高安全性,搶攻全球電動車及儲能市場商機,滿足快充巴士、混合動力車、堆高機及無人機等市場的需求。

亞福儲能從鋁電池出發,賦能電梯動態儲能與碳權。亞福儲能是全球第一家專注於鋁電池儲能技術研發與商業化的企業,且創新提出電梯儲能碳權方法學(Methodology Code:445)並於2025年4月獲得國際碳權標準Gold Standard認證,該公司在「電梯儲能碳權方法學」發表會上表示,節能減碳不等於擁有碳權,要有科學化的碳權方法學,並經認證減量績效才能取得碳權,稱所提出電梯儲能碳權方法學與鋁電池儲能系統,讓電梯用戶享節電有方、備援有效、以及碳權有用三大優勢。鋁電池儲能系統具不斷電功能,能確保電梯供電安全且運行不中斷,而電梯儲能原理為電梯在重載下行與輕載上行的過程中所產生的電力,透過儲能系統回收電能再利用,估計可減少電梯40%以上的用電,達成減碳效益。

4. 供應鏈完善化:光電產業拼上回收再利用拼圖,邁向循環經濟

經過光電政策多年的實施,廢棄太陽光電板與電池的回收再利用,為近年來新創企業與投資人開發布局的新商機與亮點。2024年獲投的新創企業在太陽能板回收利用方面有循旭科技、連翔綠能,在電池回收利用方面有優勝新能源再生、競零再生等新創企業。

循旭科技 (RePV Tech)是工研院技轉成立的企業,能夠高純度地回收銀、玻璃板和矽電池,並將這些低碳再生材料應用於高價值應用,提供太陽能模組回收設備與解決方案、全循環易拆解太陽能封裝膜/模組、低碳材料與碳權管理、太陽能系統設計等服務,2024年持續獲投,且獲日本太陽能回收系統品牌商 Kankyo Hozen 策略夥伴支持,致力創造高價值和高品質的循環太陽能服務,建立全球最低碳的太陽能生態系統,推動太陽能產業的新進步。

連翔綠能從事廢舊太陽能面板回收再利用技術研發與銷售,以自主研發設備可將含矽原料由廢棄太陽能板中分離出來,提經多重分選、球磨、篩分、混料,可再製成添加於鋰電池之負極材料,供客戶廢舊太陽能面板有效回收之解決方案,能高效率地將廢棄太陽能板轉化為高品質的工業級材料,且能確保環境保護以及碳中和。

優勝新能源再生是鋰電池資源循環再生企業,獲得國內外多項大獎及專利,提供電子級再生材料製造、低碳製程化學品製造等服務,開發領先全球「鋰電池環保低碳再生專利技術」,以安全、低碳及環保的綠色製程處理報廢鋰電池,使金屬資源得以再生利用,達到SDGs多項目標,並陸續進軍歐美、日本、印尼等市場整廠輸出,解決當地環保及回收議題,並讓臺灣的鋰電池循環經濟產業技術成為國際的技術指標。

競零再生成立於2023年,專注於汰役鋰電池與鋰電池製程副產品的回收技術開發,為國內第一家涵蓋鋰離子電池從物理處理到濕法冶金技術一貫化作業的專業回收廠商,以低能耗、高安全性的專利技術,將鋰離子電池材料回收至高純度鎳、鈷、銅金屬態。

5. 綠能多元化:氫能、地熱新興領域崛起

因應氣候變遷的挑戰,為確保穩定供電,2024年政府推動二次能源轉型,多元綠能為其核心策略。其中具備清潔、可隨再生能源變動生產、適合長期儲存優勢,且於工業製程、交通運輸與儲能系統有多種重要應用的氫能,日益受到國內產官學研重視,國內氫能產品與服務正從實驗室、場域驗證,走向市場,而受到投資人注目。燃料電池為國內氫能發展重點之一,近年因其商業模式日益成熟,氫燃料電池為當前國內氫能新創投資最主要獲投領域,如2023年由工研院衍生成立的氫豐綠能以獨家混氫燃料電池發電機將半導體大廠製程廢氫轉換為清潔電力,降低燃料成本,並曾協助客戶取得全球第一張氫能發電的綠電憑證,彰顯氫能經濟效益,獲得投資人青睞,該公司並計畫瞄準氫能載具與加氫站市場,全方位搶占氫能商機。中興電工旗下的恆星氫能主要布局氫能燃料電池方案,用於兩輪、三輪和四輪燃料電池車與氫能巴士,未來不排除進軍東南亞和印度市場。威杰能源是一家新成立、專注於氫燃料電池系統研發及OEM/ODM服務的氫能公司,提供氫能發電系統與車載動力、膜電極組、氫儲能等相關氫能源解決方案。另外2024年僅有一家非氫燃料電池的新創企業獲投─佳氫能源是一家製氫公司,與日本Hydrogen Technology (HT)公司合作,引進「天然礦石+水」,以常溫常壓專利設備技術製氫,產氫純度 5N (>99.999%),安全且具擴充彈性。

臺灣因位處板塊裂縫及高溫地帶,擁有豐富的地熱資源,且地熱具備穩定性高、不受氣候影響、低碳排與本地可用等特性,地熱可望在臺灣能源轉型中扮演關鍵角色,政府2023年修訂「再生能源發展條例」,將地熱納入專章。惟目前僅有宜蘭清水、仁澤等少數小型地熱發電廠,係遭逢國內探勘、開採技術、人才有限,且地熱初始投資成本高與開採土地之取得、環境及社會挑戰等問題。為加速推動地熱能發展,打造地熱能發展之友善環境,經濟部於2024年5月公告「地熱能探勘與開發許可及管理辦法」,明確地熱能探勘申設之行政程序。自此,媒體稱2025年為臺灣地熱元年,相關地熱探勘技術、產品與服務企業受到注目。其中三捷科技成立一特殊目的公司行銷自行研發設計的大地電磁陣列探勘系統與探勘服務;並有中油斥資34億元專攻地熱探勘、Google在臺採購地熱發電,以及翰可能源與臺灣大學新碳勘科技研究中心等單位合作,投入高溫地熱與深層鑽探等關鍵技術研究等多起媒體報導。未來隨著地熱商業模式日益成熟、在商機吸引下,將吸引更多新創企業與投資人加入地熱發電行列中。

(三) 新創企業發展兩極化,獲投金額出現明顯差異

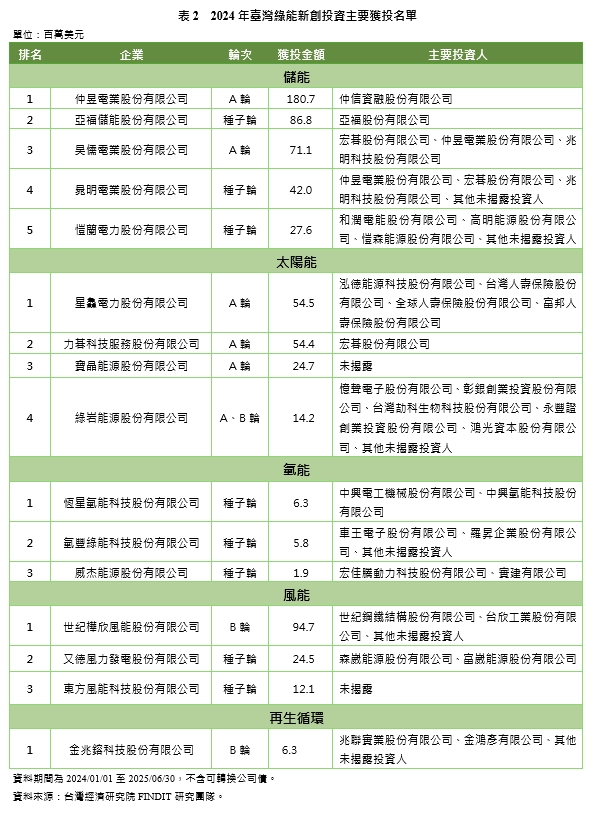

從2024年臺灣綠能新創投資主要獲投名單中觀之,發現2024年綠能新創獲投規模出現顯著差距,這不僅體現在領域別的差異上,也出現在同一領域內,即使是同一領域前五大獲投金額也出現極大落差,反映出臺灣綠能新創企業成熟度與資金需求規模的差異,部分企業已進入規模化或具技術突破,需要大額投資支持,但部分則仍在早期探索階段,資金需求有限,同時投資人投資也相對保守。

(四) 2024年能源、科技企業為主要投資人,外資也加入投資行業

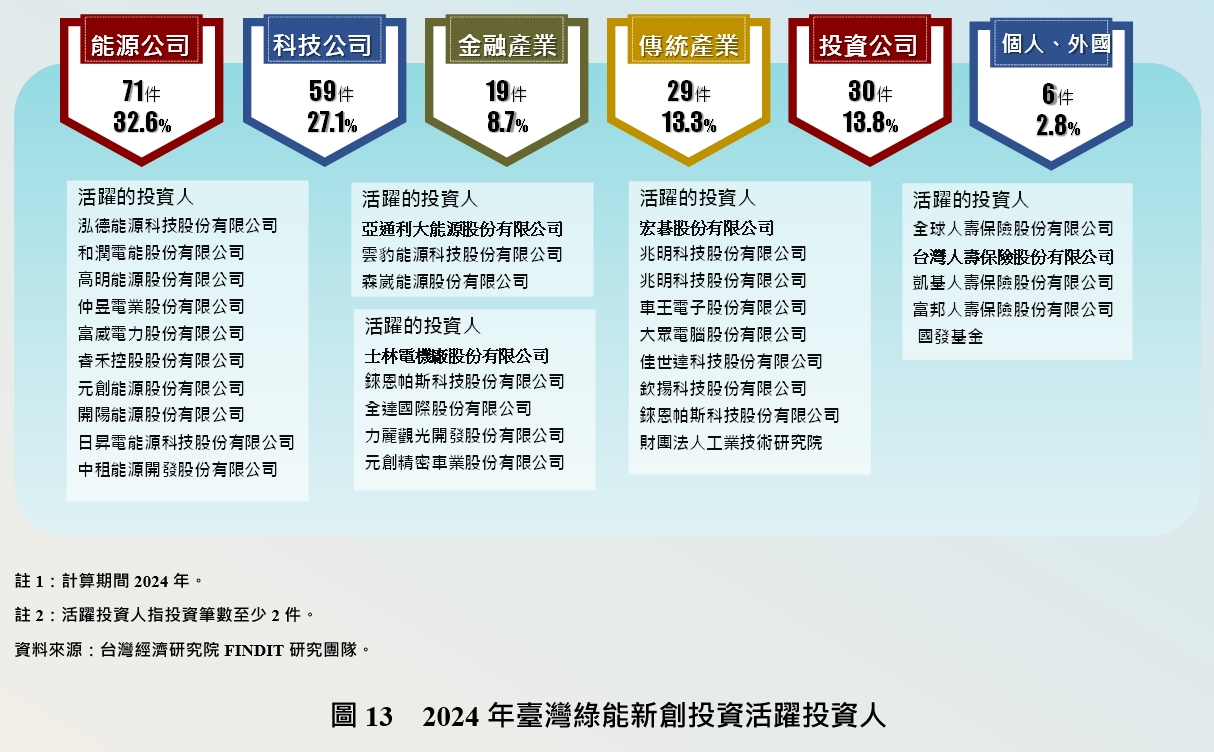

隨著政策推動與綠能產業布局深化,近年臺灣綠能新創投資人的企業類別出現明顯變化,2020年以金融業者為主,2021年則見科技業者大舉進場,2022年能源業者相繼加入,自此能源、科技兩大類別成為投資主力。2024年在可識別的218人次的投資人名單中,能源類企業為最主要投資人,達71人次占整體32.6%,其次為科技類企業,占27.1%,另有外國企業投資人4人次、國內研究機構與國發基金各2人次,顯見我國新創企業的技術創新能量受到國際企業、研究機構與國家投資基金的注意。

不同投資人類別對綠能細項領域展現差異化偏好。金融機構偏好商業模式較成熟的太陽能,2024年在73家次的太陽能投資人名單中,20.6%來自金融機構;對於新興的氫能,2024年未有金融機構類的投資人。太陽能與儲能最主要投資人為能源企業,分別各占30.8%、34.3%;氫能則以科技類企業為最主要投資人,占50%。

四、結論

經過多年的快速布局,臺灣綠能新創投資金額在2024年放緩,由於光電用地日益稀缺、取得困難,生態保護意識高漲,社會溝通成本與爭議不斷,加上電價等問題浮現,使投資人轉趨觀望,彷彿在十字路口等待下一個綠燈。然而,有部分新創企業藉由投資人資金支持,朝向規模化、國際化、技術深化、供應鏈完善化、綠能多元化的發展布局,為我國綠能韌性積蓄堅實根基。

展望2025年,針對當前綠能發展瓶頸,政府已提出相關對策,包括修法要求光電廠於申請設置前,必須辦理地方說明會,加強社區溝通並確保核發標準一致;同時推進能源二次轉型與多元綠能等政策,藉由制度完善與政策引導,可望為綠能新創投資再度亮起投資綠燈。氫能、地熱、創新技術、新市場與新業務模式等題材,仍將是投資布局亮點。其中,通過「沙崙氫應用驗證平台」驗證並展現商模價值的氫能新創企業,料將格外吸睛。惟美國綠能與電動車政策急轉彎,恐將影響科技大廠綠電需求與電動車研發,加上若缺乏大型光電開發案支撐,2025年臺灣綠能新創投資動能恐難創新高。

參考資料

- IEA,「2025世界能源投資」,2025.06,https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2025/executive-summary

- CSRone,《大而美法案》通過!川普重砍綠能補貼、加大企業優惠,全球綠能布局會受衝擊嗎?台灣企業赴美能否受惠?,陳子娟,2025.07.17。

- MyMKC.com, 高關稅重啟,綠能補貼喊停 全球能源轉型進入逆風期,能力雜誌,2025.06.05

- 經濟日報,「四面向規劃 解綠能困境」,2025.07.08

- 經濟日報,「晶片廠按讚 綠能業臉綠」,2025.07.05

- 經濟日報,「美乾淨能源業掀起倒閉潮」,2025.06.20

- 經濟日報,「活絡綠電交易 提升能源效益」,2025.01.17

- 經濟日報,「官方擬修正再生能源條例 光電板到期 應強制拆除」,2024.11.04

- 經濟日報,「二次能源轉型 維護供電穩定」,2024.09.21

- 經濟日報,「綠岩拓海外業務 力拚明年登興櫃」,2024.09.04

- DIGITIMES,「加雲聯網與中租強強聯手成立光泰電業 綠能產業展新局」,2024.10.09

- 工商時報,「泓德能源 籌組四大綠能資產管理平台」,2024.09.30

- 工商時報,「宏碁 再擴綠能產業布局」,2024.09.28

- 鏡週刊,「火熱能源類股添新兵 寶晶能源挾堅強股東陣容與高毛利叩關興櫃」,2024.08.21

- 工商時報,「台灣首家成功打入 併網成功 綠岩能源攻日本農光共」,2024.11.25

- MoneyDJ新聞,「力麗店旗下愷森能源攻日本儲能 琦玉案場年底併網」,2025.03.24

- 循旭科技股份有限公司官網

- 連翔綠能科技股份有限公司官網

- TechOrange,「目標成為科技碳權的創新者 專訪亞福儲能團隊剖析如何讓電梯節能成為可獲利的永續投資」,2025.06.27

- 工商時報,「亞福鋁電池儲能系統 鎖定全台33萬部電梯減碳商機」,2025.06.10

- 經濟日報,「瑞翁攜手泛亞應用科技 搶進高端電池市場」,2025.05.12

- 工商時報,「中石化與泛亞技術合作 LMPZD漿料助力提升電池安全與穩定性」,2024.10.09

- 工商時報,「搶攻上千億美元快充商機 經濟部與大立光攜手成立萬溢能源公司」,2024.03.12

- 經濟日報,「優勝新能源與威智儲能攜手簽署合作備忘錄 打造綠色回收鏈」,2025.05.20

- 科技島,「優勝新能源首重研發創新 拓展海外佈局鋰電池產業」,2024.04.16

- 經濟日報,「佳世達深耕新能源布局」,2025.02.12

- 經濟日報,「以氫減碳 產業發展新契機」,2024.11.24

- 佳氫能源股份有限公司官網

- 中央社,「中興電恆星氫能攻氫能巴士 燃料電池發電機已送樣」,2023.11.22

- 經濟日報,「Google在台採購地熱發電」,2025.04.16