【2025年臺灣新創投資趨勢年報-半導體篇】AI與HPC帶動IC設計,先進材料與矽光子展現潛力

根據WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)的數據顯示,2023年因通貨膨脹與終端需求疲軟,半導體市場呈現負成長;不過,2025年第二季迎來了好消息,報告數據顯示,2024年全球半導體市場規模為6,310億美元,較2023年成長了20%;預估2025年的市場規模將達7,280億美元,成長率達15%。面對連兩年市場呈現成長趨勢,臺灣半導體早期投資趨勢是否也隨市場轉好而增溫呢?本研究盤點2015年至2025年上半年臺灣半導體獲投資料,總覽歷年獲投趨勢、獲投企業成立年分布、階段別占比、次領域獲投熱力圖、活躍投資人來探究臺灣半導體的獲投趨勢。

一、前言

根據WSTS(World Semiconductor Trade Statistics)2025年第二季的報告顯示,2024年全球半導體市場規模為6,310億美元,較2023年成長了20%;對於2025年的預估,WSTS也預測市場規模將達7,280億美元的水準,成長率達15%。2025半導體產業年鑑(2025)的報告指出,2024年全球半導體市場的成長動能來自終端電子市場買氣回升、人工智慧新興應用需求增加;而人工智慧、高效能運算、車用電子等應用將是驅動2025年半導體產業的動力。面對前述景象,本研究盤點2015年至2025年上半年臺灣半導體獲投資料,總覽歷年獲投趨勢、獲投企業成立年分布、階段別占比、次領域獲投熱力圖、活躍投資人來探究臺灣半導體的獲投趨勢。

二、半導體領域獲投趨勢總覽

(一) 定義與資料來源說明

臺灣早期投資獲投企業定義:(1)公司註冊地點在臺灣,或註冊地點在海外,但創辦人來自臺灣;(2)上市/櫃(含興櫃)前的私募股權投資,不含債權、可轉換公司債、補助、ICO等;(3)不包含收購、母公司對子公司 100%的投資。

資料來源包含:(1)國際早期投資資料庫;(2)新聞媒體;(3)獲投企業;(4)投資機構,包括機構投資人與上市櫃公司轉投資資訊等;(5)國發基金季/年報與政府投資專案;(6)經濟部商業發展署公司登記;(7)新創案源整合平台。

(二) 半導體次領域範疇

本研究將半導體產業區分4個次領域,包括:(1)IC設計:將一片晶片的功能從邏輯設計到晶圓設計的整個過程;(2)半導體製造與封測:將上游晶圓廠做好的晶圓變成晶片,及確保晶片沒有錯誤,且透過良率標準,再將加工完成的晶圓,以塑膠、陶瓷或金屬包覆,以免晶片受到汙染且易於封裝;(3)半導體材料:提供半導體製造與封測所需的材料;(4)半導體設備:提供半導體製造與封測所需的設備。

(三) 臺灣半導體領域獲投統計

半導體產業獲投方面,根據台灣經濟研究院FINDIT研究團隊彙整Crunchbase資料庫、上市櫃財報、媒體報章等對外揭露獲投資料顯示累計2015年~2025年上半年我國共有306件半導體投資案,共獲投16.2億美元;若與我國2015~2025年上半年整體的早期交易件數4,567筆,獲投金額192.7億美元相比,則件數占比為6.70%,金額占比為8.41%。

就歷年的投資趨勢,2024年台灣半導體新創獲投件數和金額雖然下降,但是單筆的獲投金額仍維持在500萬美元的水準。儘管目前累積至2025年上半年投資件數為20筆,獲投金額為2.12億美元,若依此成長速度不變,預估2025年年底,我國半導體獲投金額將可望超過4億美元。

臺灣半導體市場的資金有逐漸往特定項目集中的現象。2024年半導體領域平均每案交易金額為566萬美元,中位數約321萬美元;2025年上半年更上升至平均約1,060萬美元,中位數593萬美元。交易金額提升表示早期投資者們對於市場更具信心,也更願意擴大投入,但平均交易金額與中位數的差距從2024年約245萬增加至2025年上半年的467萬美元,該落差顯示有高的資金流向特定項目。

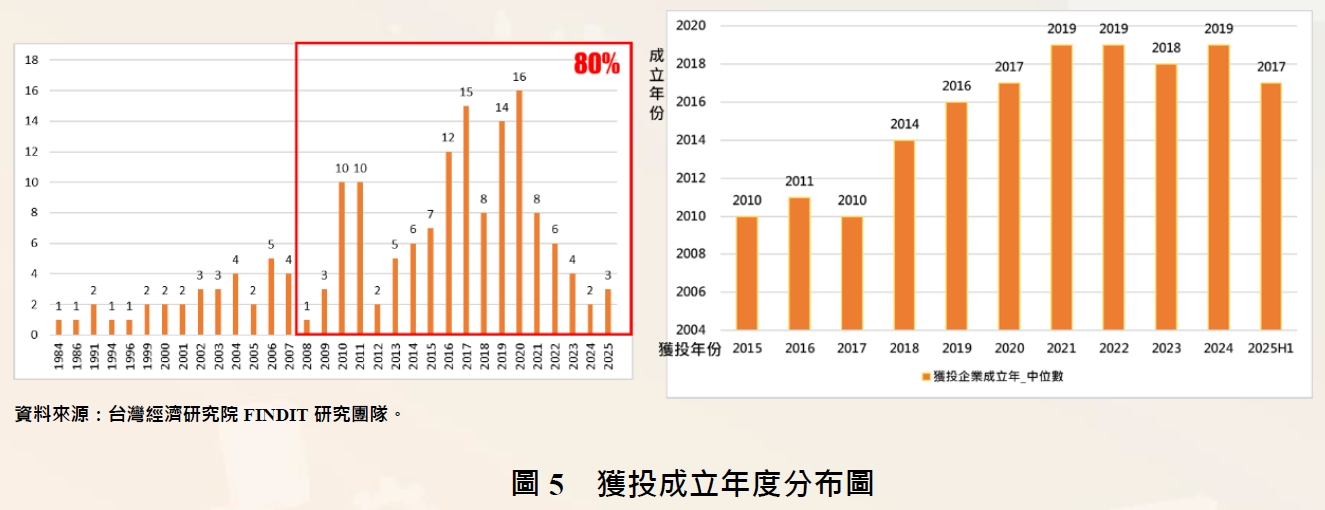

臺灣半導體領域的獲投企業涵蓋老中青三代。2015~2025年上半年半導體領域獲投的306件交易中,2020年後成立企業獲投件數占23.53%。以企業為觀察單位,2015~2025年上半年獲投企業共165家,其中又以成立年為2008年至2025年的企業最多(占比為80%)。

若依各個獲投年份所收錄的企業,計算成立年份的中位數,2025年上半年收錄的22筆獲投交易事件,其獲投企業之成立年份的中位數落在2017年,整體顯示,半導體領域近年獲投的新創企業是營運相對較久的企業。

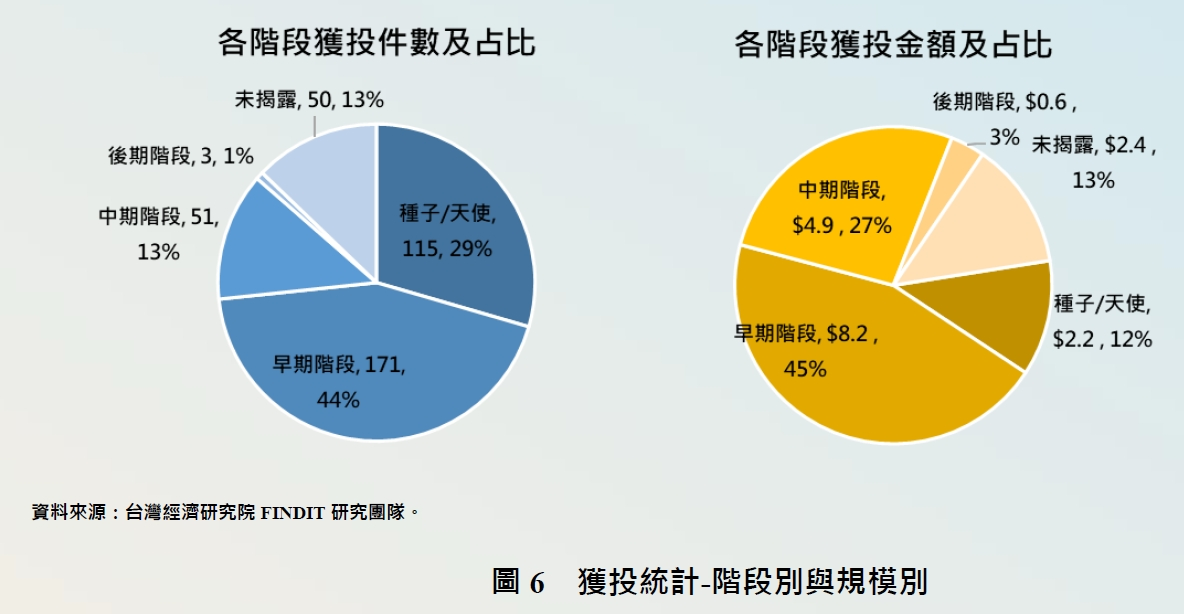

依照從獲投階段分析,由2015年~2025年上半年間所收錄的半導體整體獲投資料中,依其投資件數占比,以種子/天使和早期階段交易件數占多數,約73%;中期階段約13%。若與臺灣整體產業獲投階段別相比(種子/天使和早期階段交易件數約78%;中期階段約11%;後期階段約1%),則半導體獲投於中期階段,相對整體產業高出2%。顯示臺灣半導體獲投的新創企業,其項目處於可規模化/標準化者,較受投資人青睞。

綜觀2015年以來,各界對我國半導體產業投資,從半導體上、中、下游等次領域都有持續給予資金挹注。雖然我國歷年半導體投資主要集中在IC設計;但半導體製造與封測、半導體材料與半導體設備仍持續受投資人關注。

2015年~2025年第一季投資件數中,半導體領域最活躍的投資者為國發基金、帆宣系統科技股份有限公司、宏誠創業投資股份有限公司、翔發投資股份有限公司、泓德能源科技股份有限公司、義隆電子股份有限公司、富邦金控創業投資股份有限公司、創新工業技術移轉股份有限公司、神盾股份有限公司、朋程科技股份有限公司等,投資件數均超過5件以上;若以投資者類型區分,策略型投資者(公司/公司創投)投資213件,占70%最多,其次為創投,共計78件,占25%。

三、臺灣次領域獲投亮點案例與國際趨勢的比較

(一) IC設計獲投趨勢:高效能運算崛起,通訊領域降溫

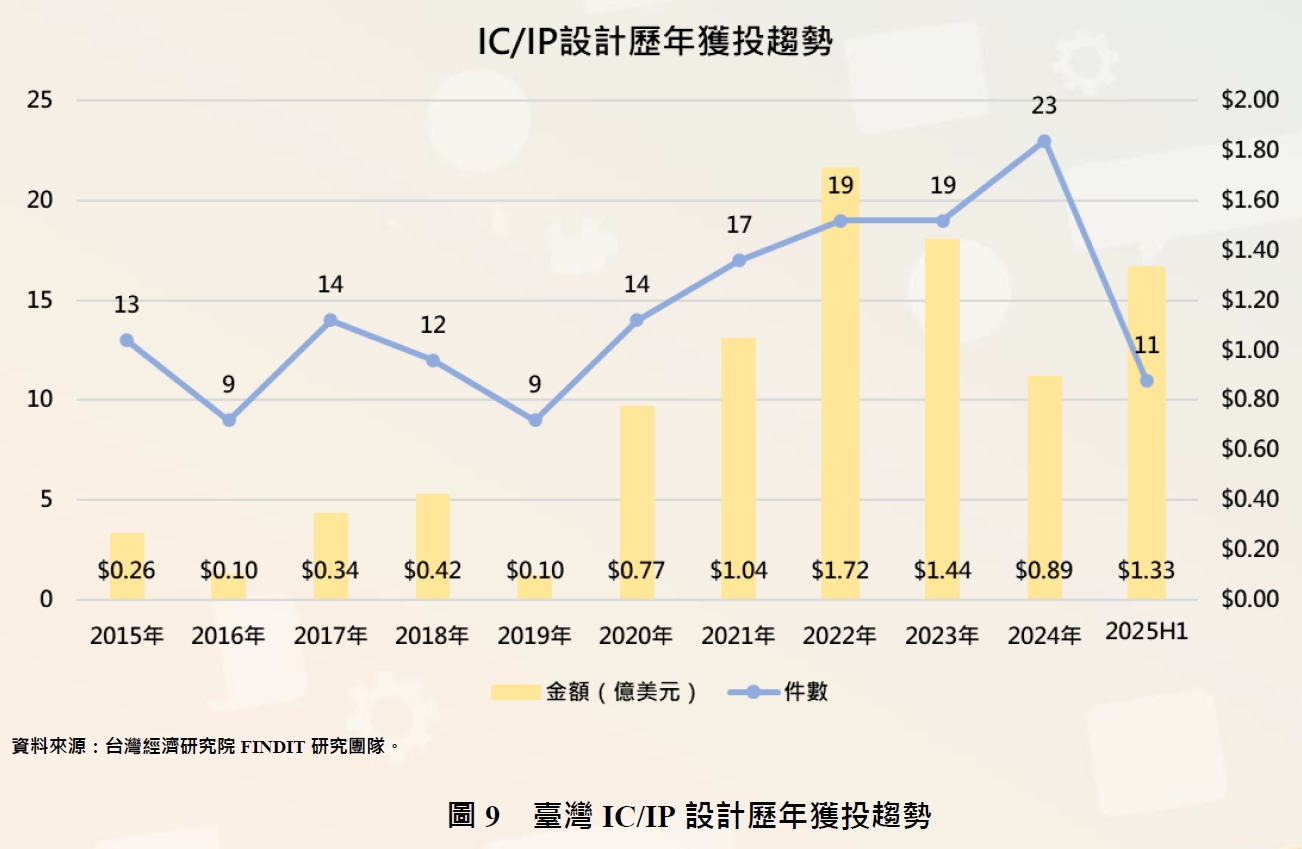

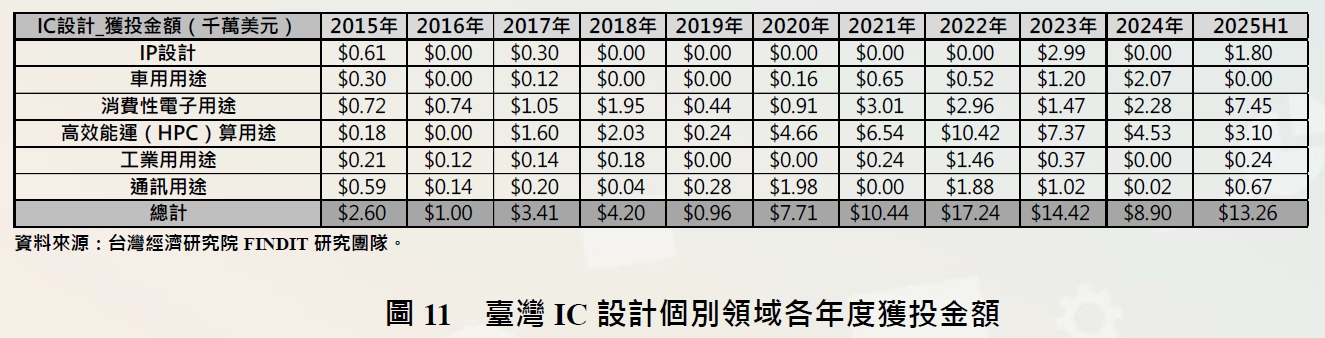

根據2015~2025年上半年獲投統計,臺灣早期資金市場半導體IC設計獲投件數160件,獲投金額約達8.42億美元,該領域獲投版圖具明顯的結構性轉變。由消費性電子用途主導的傳統格局已被打破,通訊用途市場資金動能似顯降溫,轉而流向附加價值更高的高效能運算(High-Performance Computing,HPC)賽道,清晰地勾勒出臺灣晶片產業尋求轉型升級的發展路徑。

儘管消費性電子用途的IC設計企業長期為我國早期資金市場獲投主要項目,其獲投件數占比普遍穩定維持在三成以上;但自2020年起HPC與通訊用途兩大領域之間則出現「此消彼長」的清晰態勢,通訊用途IC設計獲投件數占比由2016年的高峰33%降至2024年的4%,HPC獲投件數則由2016年的0%上升至2024年的43%。2020~2025年上半年,應用於AI加速、伺服器、資料中心等領域的HPC企業公司強勢崛起,已與消費性電子用途的IC設計並列我國IC設計獲投兩大核心。

從投資金額來看,此趨勢更為顯著。HPC領域的總獲投金額從2020年前的2,000萬美元,一路上升至2022年突破1億美元大關。儘管後續因全球升息等總體經濟逆風影響,該領域早期資金投入於2024年回落至4,534萬美元,但其市場熱度與主導地位依然穩固。

與此形成強烈對比的是通訊用途的式微。通訊用途新創的獲投件數占比,從2019年的22%,在五年內一路下滑至個位數。在投資金額方面,衰退趨勢更加劇烈,該領域的總獲投金額從2020年創下1,976萬美元的歷史高點後,便急轉直下,至2024年驟降至僅20萬美元。

這一戲劇性的資金流轉,不僅精準地凸顯臺灣IC設計新創正積極擺脫對消費性電子景氣循環的依賴,奮力朝向技術門檻與附加價值更高的HPC市場轉型;同時,也間接反映出全球5G通訊市場相關應用進程不如預期,對相關產業鏈上游的IC設計公司造成外部的衝擊與挑戰。整體而言,HPC無疑已成為驅動臺灣下一代IC設計產業成長的關鍵引擎。

1. 消費性電子用途的IC設計—後量子密碼標準就位,臺灣加密晶片產業迎來新藍海

臺灣近十年在消費性電子用途代表性獲投企業包含漢芝電子公司、雷捷電子公司等。成立於2010年的漢芝電子公司,主要設計泛用與專用之微控制器(MCU)其應用範圍涵蓋白色家電與智慧家居,近十年獲投金額累計約2,058萬美元,其投資人有漢通創投與其他未揭露投資人;成立於2016年的雷捷電子公司,主要為設計高性能雷達收發器晶片及相關系統整合服務並應用於智慧家庭及人機互動等領域,近十年獲投金額累計約1,150萬美元,其投資人有原相公司、漢通創投與其他未揭露投資人。

在傳統消費性電子投資穩步發展的同時,一場顛覆性的資訊安全革命已然來臨。量子計算的發展預示著傳統公鑰加密演算法(如RSA、ECC)將被破解,全球數位經濟面臨空前資安風險。為此,美國國家標準與技術研究所(NIST)已於2024年發布首批後量子加密(PQC)標準,各國政府隨即要求關鍵基礎設施進行遷移,創造了龐大的合規市場需求。

面對PQC此一新興市場,臺灣早期資金市場支持的企業,展現出截然不同於國際巨頭積極與各國政府機構合作制定量子科技標準的發展路徑。由於臺灣在底層演算法的制定上起步較晚,臺灣企業選擇聚焦應用層的落地與整合的務實的策略。此策略的核心價值,不在於發明新演算法,而在於如何高效、安全地將NIST標準導入現有系統。成立於2022年的振生半導體公司即是最佳體現,該公司專注於提供結合實體無法複製功能(PUF)技術的後量子安全晶片。這種做法不僅巧妙避開了與國際大廠在標準制定上的直接競爭,更精準地滿足了臺灣半導體、金融、智慧家居等產業當前最迫切的「PQC合規」需求,有望補齊我國長期在自主加密技術供應鏈上的缺口。其於2025年成功發起Pre-A輪募資累計獲投511.5萬美元,主要投資者包括和鼎創投與國發基金,明確反映市場對新一代安全解決方案的高度期待。

2. 高效能運算IC設計— 雲端AI推論晶片與矽光子皆受到關注

臺灣近五年在HPC用途的投資展現出雙軌並行的趨勢。一方面,以雲端AI推論晶片為主的企業持續獲得穩健的資本支持;另一方面,隨著小晶片(Chiplet)與共同封裝光學(CPO)技術的崛起,過去相對沉寂的「矽光子」領域自2024年起迎來爆發性成長,企業獲投金額創下歷史新高。此趨勢反映出,臺灣企業正憑藉「以點補鏈」的單點突破策略,巧妙地在全球資料中心架構的典範轉移中卡位,專注於關鍵零組件的開發,力求成為全球CPO生態系中不可或缺的一環。

近五年來,我國在HPC用途代表性獲投企業包含創鑫智慧公司與擷發科技公司。成立於2019年的創鑫智慧公司主要提供雲端AI推論加速晶片與整合方案,金額累計約9,355萬美元,其投資人有緯創資通公司、力晶公司、富邦創投與其他未揭露投資人;擷發科技公司成立於2020年主要提供ASIC晶片設計開發與AI軟體平台整合之一站式服務,其自創立起共完成三輪募資,總獲投金額累計約1,453萬美元。

在AI晶片投資穩步發展的同時,一場由資料中心光通訊架構引發的技術革命正悄然重塑產業版圖。隨著小晶片與先進封裝技術的成熟,傳統可插拔式光通訊模組正加速向與運算晶片整合的CPO時代邁進。此一典範轉移徹底點燃了臺灣沉寂已久的矽光子早期投資市場。

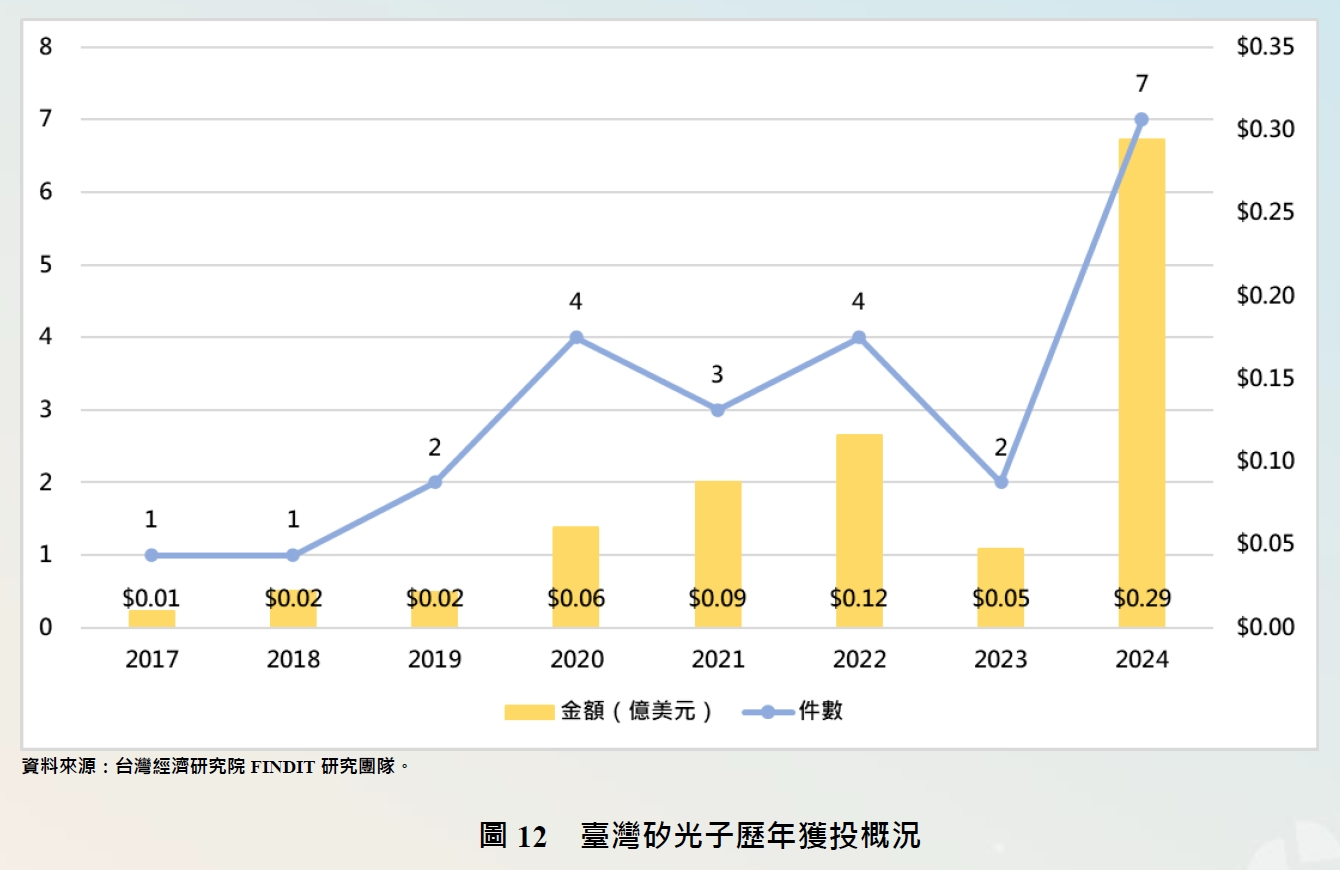

回顧近十年在矽光子領域之投資趨勢,於2019年前我國矽光子領域年投資額僅約200萬美元,但在CPO概念與市場需求驅動下我國在該領域之募資額已於2022年成長至1,200萬美元的階段高點。儘管2023年市場短暫降溫,但生成式AI引爆的資料中心建置狂潮,以及NVIDIA等巨頭的積極推動,使2024年的早期資金市場之獲投金額與件數一掃頹勢,分別飆升至2,900萬美元與7件的歷史新高。此波熱潮的代表企業包含源傑科技與合聖科技。專注於矽光子單晶片的源傑科技於2022年獲得永豐創投、聯鈞光電等332萬美元的投資後,截至2024年已成功發起四輪募資,總募資金額超過2,583萬美元。而以可垂直封裝的VCSEL晶片解決方案為核心產品的合聖科技,自2022年獲得98萬及121萬美元的種子輪後,並於2024年在獲得獲光紅建聖、國發基金的Pre-A輪624萬美元。

在市場策略上,臺灣高效能運算 IC設計獲投企業展現了高度的靈活性。他們並非與國際巨頭如Broadcom、Marvell投入大量資源以開發與佈局「端到端平台級解決方案」所需的技術體系與專利壁壘;反而採取「以點補鏈」的單點突破模式,專注於矽光子晶片、VCSEL晶片等關鍵零組件,期望藉技術深度與成本優勢,在全球CPO供應鏈生態系中卡下關鍵位子。

3. 通訊用途IC設計—投資寒冬中,尋一線生機

相較於其他領域的熱潮,我國通訊用途IC設計企業獲投於2019年後已顯著式微,此趨勢背後的原因,一方面在於全球網通設備市場已由華為、Nokia、Ericsson及中興國際公司等國際大廠主導;另一方面,5G O-RAN等新興通訊技術的穩定與相容性尚待市場考驗,故廠商仍偏好採用大廠標準,進而導致相關應用市場尚未全面崛起,亦使相關企業仍需在嚴峻的環境下逆風前行。

儘管如此,2020年~2025年上半年的市場冷卻期中,仍有少數企業憑藉其技術實力獲得資金挹注。其中,成立於2003年的義傳公司,專注於5G電信基礎建設的關鍵系統晶片設計與小型基地台解決方案,在近五年成功完成三輪募資,共募得約3,272萬美元,其主要投資方包括義隆電子公司、國發基金及台杉水牛基金等指標性機構。

另一家獲得投資人青睞的企業為的天芯科技,原為RF Integrated Corporation的子公司,於2021年完成改組。公司以提供無線射頻(RF)訊號放大IC設計為主要業務,產品涵蓋WiFi、5G行動通訊及物聯網(IoT)等射頻晶片元件。繼2019年的種子輪後,天芯科技在近五年內完成兩輪募資,共募得323萬美元,投資者包含臺灣晶技及其他未揭露的投資人。

4. 矽智財—AI與先進封裝雙引擎點燃矽智財投資新浪潮

經歷了長達五年的沉寂期後,臺灣的矽智財(SIP)領域正憑藉著全球AI與先進封裝的雙重浪潮,強勢回歸資本市場的視野。相較於過去由政府政策驅動的零星火花,這一波由真實市場需求點燃的熱潮,無論在投資規模或產業契合度上,都標誌著臺灣矽智財生態系已進入一個嶄新、更為成熟的發展階段。

回顧過去,我國政府為建立自主的矽智財產業,曾在2015年與2017年積極推動,促成了數起零星的投資案例如晶心科技公司與円星科技公司,但之後數年臺灣矽智財早期投資市場便陷入了一段長時間的沉寂。然而,兩大根本性的技術變革為全球半導體產業在2020年開始帶來全新的典範轉移與龐大商機,徹底喚醒矽智財早期資金市場。首先,AI與機器學習應用的普及化,從雲端一路延伸至邊緣裝置,市場對於能高效執行AI演算法的專用矽智財需求遽增,國際大廠積極開發AI加速器矽智財,以滿足對極致性能與功耗效率的追求。與此同時,為突破單晶片設計的物理與成本瓶頸,採用先進封裝技術將不同功能的Chiplet進行異質整合,已成為不可逆的趨勢,這直接催生了作為晶片間高速互連核心的「先進封裝相關矽智財」的龐大需求。

臺灣的矽智財創新生態系精準地回應了此一全球趨勢。蟄伏多年的能量開始迸發,我國矽智財公司憑藉其前瞻的技術卡位,成功吸引了大規模的資金挹注。其中成立於2018年專注於高速傳輸SerDes(序列器/解除序列器)介面矽智財設計的星河半導體公司,成功打破矽智財早期投資市場長達六年的沉寂,於2023年獲得安國國際公司A輪3,000萬美元的投資。而2025年上半年,矽智財早期投資市場再傳捷報,成立於2015年的臺灣發展軟體科技公司(skymizer)成功從鈺創科技等公司募得1,800萬美元的A輪增資,該公司於近年從編譯器跨足語言處理器(LPU)推理加速器矽智財開發。此番榮景充分證明,臺灣的矽智財獲投企業透過精準掌握AI與Chiplet這兩大世界性的技術潮流,憑藉自身的深厚實力贏得市場的真實信任與高度關注,正式宣告回歸全球高科技競爭的核心舞台。

(二) 半導體製造與封測獲投趨勢:由題材擴散收斂為封裝與功率雙支柱並邁向資料協作

依據2015年~2024年獲投統計,臺灣早期資金市場半導體製造及封測獲投件數58件,獲投金額約達3.47億美元,且其件數於2021年(12件)達到高峰、獲投金額則於2022年達1.09億美元後逐年衰退。

2019年以來臺灣半導體製造與封測早期資金市場獲投,呈現「補鏈→擴散→收斂驗證→聚焦深化」軌跡,由補測試介面、寬能隙半導體、記憶體控制與高速互連、背面與金屬處理等題材,至2021年獲投項目已外溢至封裝載板、化合物代工、奈米量測、缺陷修補與功能材料;2019-2021年代表性獲投企業包含宜錦科技公司、易達通科技公司。

其中,宜錦科技公司成立於2020年,主要提供功率離散元件晶圓後段製程整合服務近十年獲投金額累計約2,370萬美元,主要投資人包含宜特科技公司。易達通科技公司成立於2019年,主要提供寬能隙半導體射頻晶片和功率元件,近十年獲投金額累計約1,800萬美元,主要投資人包含國發基金。

2022年全球資本市場進入寒冬期間,半導體的投資焦點曾一度轉向技術驗證與產能優化, 2023年則因AI浪潮的崛起,市場的投資主軸已重新聚焦解決HPC的系統瓶頸。

當前HPC系統的瓶頸主要體現在於記憶體階層的挑戰。為此,業界正積極導入或開發新技術,涵蓋了快速運算連結(Compute Express Link,CXL)控制器及相關技術、先進封裝及其對應的通孔量測、先進封裝去耦電容、精密類比與時脈/高速連結IP,乃至於晶片的可靠度、抗靜電能力與特殊光電技術整合。

因應這些挑戰,2023年後的市場投資方向逐步收斂為四大主軸:先進封裝、功率效率、記憶體與高速互連協作,以及精密量測。在此框架下,化合物半導體的進步,被寄予厚望能滿足HPC對散熱及電源穩定性的嚴苛要求,同時提升資料中心的能源效率。另一方面,精密量測與測試技術的精進,則對於改善先進封裝的良率至關重要,且其並偕同高速互連技術與CXL控制,可共同滿足當前高速運算下對高I/O及大頻寬的迫切需求。2022年~2025年上半年,獲投金額較高的企業包含恆勁科技公司、鉅興科技公司。

其中,恆勁科技公司成立於2013年,主要提供IC載板專業製造服務,近十年獲投金額累計7,590萬美元,主要投資人包含楠梓電子股份有限公司、國泰創業投資股份有限公司。欣鉅興科技公司成立於2021年,主要提供IC測試載板、IC封裝載板、IC測試印刷電路板及面板級封裝,近十年獲投金額累計1,670萬美元,主要投資人包含鎧鉅科技公司、鉅鉦精測公司。

若觀察近期國際半導體製造及封測大廠布局大致分為先進封裝與Chiplet、CXL與記憶體互連、SiC(碳化矽)功率發展、新型載板、hybrid bonding(混合鍵合)與先進量測等四大面向,我國半導體製造及封測早期資金市場獲投企業所從事之業務基本上與大廠發展方向一致,可於供應鏈合作中互相配合。

(三) 半導體材料獲投趨勢:從「能力補課」走向「供應鏈拼圖」,切入AI/HPC與3D/Chiplet封裝材料窗口

2015年~2025年上半年早期資金市場獲投統計,臺灣半導體設備領域獲投件數於2023年(6件)達到高峰;獲投金額部份,2025年上半年已達5,000萬美元,顯示半導體材料發展無限潛力。

綜觀2019年~2021年,半導體材料獲投企業處於基礎布局階段,重點放在化合物半導體長晶與磊晶之能力建立,獲投公司多著重於晶體品質、尺寸放大並處於初步客戶驗證,3年間獲投件數6件,獲投金額累計為3,400萬美元。SiC、GaN(氮化鎵)、VCSEL(垂直腔面射型雷射)、InP(磷化銦)等技術亦於此階段在臺灣萌芽,這階段的獲投企業可視為補足供應鏈上游原晶與磊晶技術發展之能力短板,有助在車用功率、光通訊與感測應用預先卡位。2019年~2021年,代表性獲投企業包含先發電光公司、盛新材料公司及穩晟材料公司。

其中,先發電光公司成立於2017年,主要業務為磊晶片生產製造,2019年~2021年獲投金額累計約493萬美元、近十年獲投金額累計約2,134萬美元,主要投資人包含瑞軒科技公司、亮利投資公司、隆達電子公司、威邦投資公司;盛新材料公司成立於2020年,主要業務為碳化矽晶錠與基板生產製造,業已成功獲3輪投資,累計獲投1,520萬美元,主要投資人為廣運集團;穩晟材料公司成立於2017年,主要業務為碳化矽晶圓生產製造,累計獲投金額累計約1,950萬美元,主要投資人包含矽望投資有限公司。

2022年之後,臺灣半導體材料版圖快速擴展,早期投資方面,僅2023年獲投金額就已達5,700萬美元,超越過去2019年~2021年三年總和,2022年~2024年平均獲投金額為3,200萬美元、獲投件數平均4.7件。多家SiC公司開始由實驗階段走向量產與良率優化,同時在原子層沉積(ALD)、化學氣相沉積(CVD)、金屬有機前驅物、特種氣體(B2H6、N2O、DCS)、化學機械研磨(CMP)研磨墊、TBF增層絕緣薄膜、晶圓封裝保護/翹曲調控膜、散熱粉體與高散熱基板等產品出現突破性發展。值此臺灣半導體材料獲投已由單一材料品類走向供應鏈拼圖。2022年~2024年,代表性獲投企業包含晶成材料公司、格棋化合物半導體公司、盛新材料公司及超能高新材料公司等。

其中,晶成材料公司成立於2018年,主要業務為導電型碳化矽晶碇、Si半絕緣生產製造,近十年累計獲投金額累計約560萬美元,主要投資人包含柏騰科技股份有限公司。格棋化合物半導體公司成立於2022年,主要業務為碳化矽長晶及加工製造,累計獲投金額累計約4,710萬美元,主要投資人包含多特瑞精油的創辦人之一的熊觀明及未揭露投資人。超能高新材料公司成立於2011年,主要業務為氮化矽粉生產製造製造,累計獲投金額則約750萬元,主要投資人包含全達國際公司、朋程科技公司。

臺灣半導體材料獲投於2025年上半年之獲投金額為5,000萬美元,集中在先進封裝耗材、SiC擴產與高階光電磊晶,象徵新一波焦點轉向AI/HPC與3D/Chiplet封裝所需的介面、熱管理與結構穩定材料。帶動獲投的主要動力來自全球AI算力與電動車功率模組需求的快速成長,另一方面晶圓製造半導體廠商為降低地緣政治風險與強化供應鏈韌性,亦逐漸採用本土化學前驅物、特殊氣體與封裝膜以降低對日、美少數供應商的依賴,代表性獲投企業包含頌勝科技公司、盛新材料公司等。其中,頌勝科技公司成立於1986年,並於2025年3月登錄興櫃,主要業務為半導體CMP製程研磨墊、PU彈性體、環保黏著劑生產製造,2025年上半年獲投金額累計約2,150萬美元。

若與國際趨勢相比,臺灣與國際半導體產業在技術發展重點上雖有共同領域,但投資規模與布局策略仍呈現明顯差異:國際半導體巨頭憑藉其雄厚資本實力,能夠在高技術門檻、高投資成本的領域進行大規模投資,如Wolfspeed投入8-10吋SiC晶圓製造、Intel發展玻璃基板技術、JSR深耕EUV光阻劑研發、Air Liquide致力於低碳氣體的開發等。相較之下,臺灣早期資金市場獲投企業受限於資金規模與技術積累,多採取「點狀補鏈」的策略模式,在既有產業鏈的缺口中尋找切入點,較少觸及如EUV光阻劑或玻璃基板等需要龐大試驗資本、面臨嚴格智財權壁壘、技術門檻極高的前瞻領域,而是專注於在現有技術基礎上,透過漸進式創新以滿足產業鏈的即時需求。

(四) 半導體設備獲投趨勢:從周邊製程到先進封裝的策略轉向

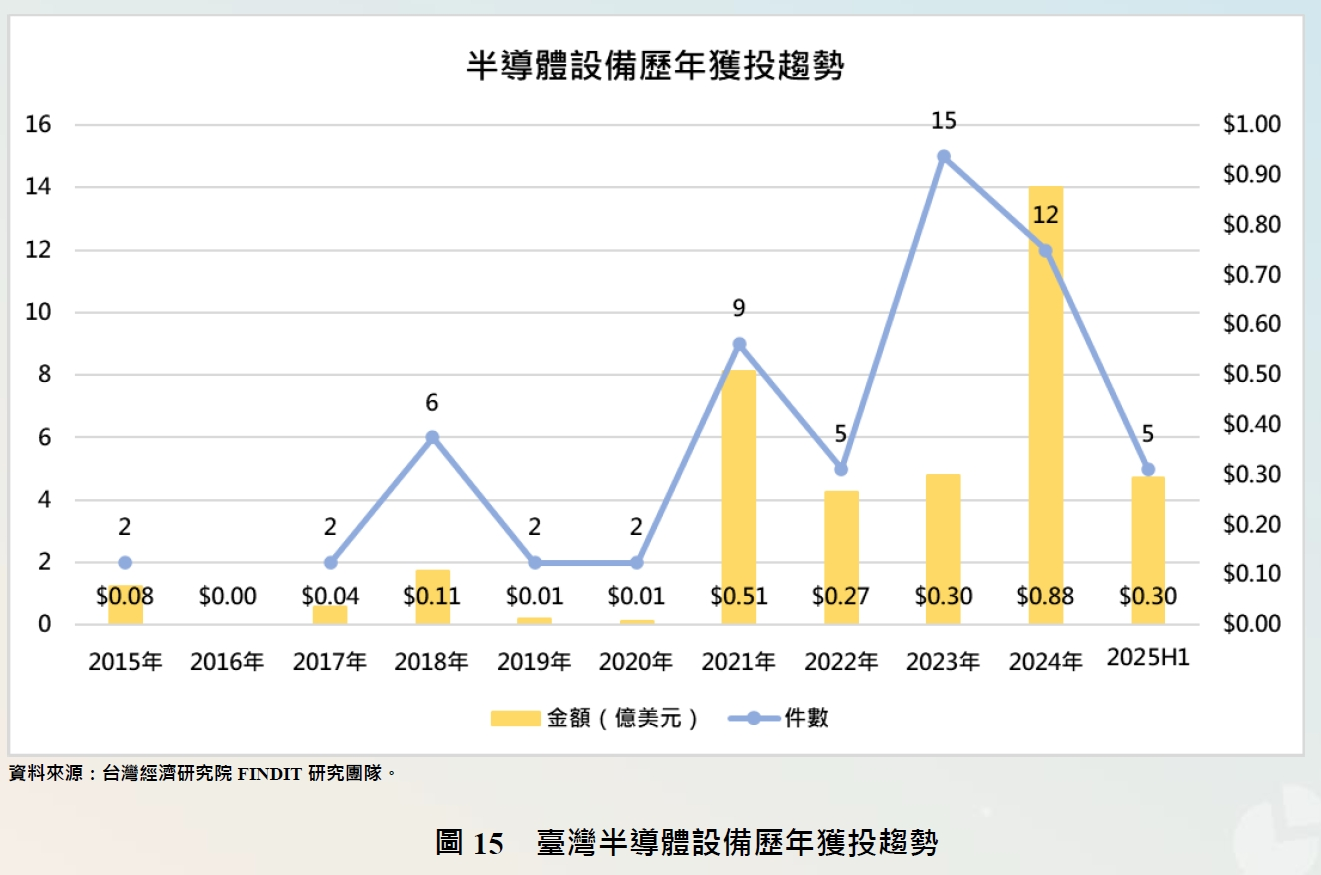

2015年~2024年獲投統計,臺灣早期資金市場半導體設備獲投件數及獲投金額分別於2023年(15件)與2024年(8,800萬美元)達到巔峰。

2019年~2021年間,臺灣半導體設備獲投重心多落在「補齊基礎環節並改善周邊製程」,如潔淨與污染控制、載具與光罩等物流管理、自動化周邊、早期封裝雛形設備,較少觸及全球資本高度集中、技術門檻極高的最前段關鍵主設備。在此期間半導體設備早期投資件數為13件,獲投金額超過5,000萬美元,代表性獲投企業包含天虹科技公司、鏵友益科技公司以及補齊基礎環節並改善周邊製程的宇辰系統科技公司。

其中,天虹科技公司成立於2002年,並於2023年1月登錄興櫃,主要提供物理氣相沉積(PVD)、ALD等設備,累計獲投金額約3,930萬美元,主要投資人包含中華開發資本股份有限公司;鏵友益科技公司成立於2014年,並於2022年3月登錄興櫃,主要提供半導體及光電產業之具智慧檢測功能自動化設備,累計獲投金額累計約1,220萬美元,主要投資人包含宏誠創業投資公司、友鼎投資公司、億銓投資公司。宇辰系統科技公司成立於2010年,主要從事廠務自動化及電力工程系統整合服務,為高科技廠務儀器控制提供服務,統一控制生產所需的水、氣、化、機電、空調等廠務設備,累計獲投金額累計約2,050萬美元,主要投資人包含穎達資產管理公司、能率亞洲資本、彰銀創業投資公司。

2022年~2024年,臺灣半導體設備領域獲投趨勢明顯轉向,獲投企業高度集中於解決封裝與測試效率的瓶頸,其中包含改善良率、縮短交期、提升散熱與結構可靠度的各式檢測、加工、自動化與機台整合方案。具體而言,市場焦點由過去的支援性系統,擴展至因HPC、行動通訊與新型顯示應用所催生的密集封裝需求及高複雜度測試需求。2022年~2024年合計獲投件數為32件,代表性獲投企業包含凌嘉科技公司、鴻勁精密公司、印能科技公司及創新服務公司等。

其中,凌嘉科技公司成立於1999年,主要提供半導體乾式製程設備,累計獲投約3,740萬美元,主要投資人包含福鴻投資公司、安富資本公司、富邦金控創業投資公司及個人投資人。鴻勁精密公司成立於2015年,主要提供自動化測試/檢測分類設備,累計獲投金額累計約2,800萬美元,主要投資人包含鴻旼開發公司、鴻濟投資公司、鴻城投資公司、萊宇投資公司。印能科技公司成立於2007年,並於2024年3月登錄興櫃,主要提供半導體除泡、封裝、檢測等製程設備,自2015年後累計獲投金額累計約1,970萬美元。

從國際趨勢比較角度來看,臺灣半導體產業發展與全球主流有其共同點,包括先進封裝成為產業成長的核心舞台、量測與測試環節日益複雜化、以及製程自動化程度持續提升。然而,在投資布局上兩者卻呈現顯著差異:國際大型資本(包括主要半導體企業與政府基金)傾向投入高成本、研發週期較長的前段關鍵技術與材料平台;相較之下,臺灣早期投資市場中獲得資金挹注的企業,多集中在具備「可模組化拆解、導入週期短、易於產線快速驗證」特性的應用技術與周邊改良領域。造成這種差異的主要原因包括:前段核心技術存在較高的專利門檻與資本要求、臺灣企業具備緊鄰全球主要封裝測試產能的地理優勢可縮短市場反饋循環、當地投資規模較適合著重於可預見回收期的應用型專案。這種發展路徑為臺灣帶來靈活敏捷、快速獲利等對焦客戶需求的優勢,同時也強化供應鏈的韌性;但技術防護能力相對薄弱、國際服務範疇與品牌影響力有待提升,以及較易陷入價格競爭與客戶過度集中的困境也不容忽視。

四、我國政府相關政策

行政院國家發展委員會提出AI新十大建設計畫,將矽光子技術列為重中之重,展開全方位扶植策略,目標推動臺灣半導體封裝產業持續成長20年。主要措施包括:(1) 技術研發聚焦:專注開發矽光子CPO、超高速及低功耗光傳輸技術,支援AI高速運算需求,打造具有國際競爭力的核心技術;(2) 供應鏈投資與激勵:政府將透過國發基金投資矽光子產業供應鏈,並提供租稅優惠及科研專案補助,降低企業投資與研發門檻;(3) 資源共享與測試設備導入:配置先進矽光子測試設備,推動產業鏈上下游共享研發資源,同時鼓勵國產測試設備開發,提升產業自主性;(4) 研究中心與國際合作:建立專責矽光子研究中心,整合民間與國際資源,促進跨國研發合作,擴大技術應用深度與廣度;(5) 多元應用推廣:發展生醫感測、自動駕駛光達(LiDAR)等多元市場應用,催化矽光子技術的商業價值與產業鏈擴張。

該計畫同時大力推動量子電腦技術發展,目標打造亞洲前三量子電腦中心,深化產官學新創合作,並針對低溫控制晶片、量子演算法、後量子密碼學等前沿技術加強研發,築起完整量子科技產業生態系。

另外,經濟部與國科會推出「IC設計攻頂補助計畫」,注資新臺幣57億元帶動半導體產業升級,目標強化臺灣半導體自主研發能力,確保供應鏈穩定並提升國際競爭力。政策重點如下:(1) 聚焦先進IC設計及製程技術:鼓勵國內IC設計業者挑戰先進晶片製程,提升技術水準達國際領先企業水準,尤其覆蓋AI晶片開發及AI應用所需通訊技術;(2) AI專用晶片突破:針對伺服器大規模語言模型(LLM)訓練需求,促使業者如創鑫智慧開發大算力AI晶片,效能提升逾60倍,達到全球頂尖水平;手機端AI晶片方面,支持聯發科等企業打造高效能核心晶片,滿足移動設備快速增長的AI運算需求;推動具有高度彈性與強大運算力的專用AI晶片研發,滿足多元產品應用;(3) 高效能記憶體研發:配合AI高速資料處理需求,支持記憶體廠商開發專為AI優化的高效能記憶體產品,特別適用於深度學習及資料中心運算;(4) 矽光子技術支持:為因應高速通訊與資料傳輸需求,投入矽光子晶片技術開發,期望研發出臺灣首顆自主技術矽光子晶片,提升在AI通訊領域競爭力。

整體而言,此補助計畫不僅提供充足資金扶植先進技術研發,還帶動上下游生態系統活絡。

五、結論與未來展望

CB Insights(2024)指出,半導體製造的高成本和技術挑戰,主要由現有企業主導這個市場,使新創企業難以競爭;但是,製造分析和預測性維護等領域為更多新創企業提供機會。

然而,臺灣在半導體製造與封測領域的投資企業具備獨特優勢,主要可歸納為三大面向:首先是高度的地理與功能密度,包含晶圓代工、封測、載板、測試治具、特殊材料、故障分析與可靠度實驗室等產業鏈緊密鏈結,有效壓縮設計、試產及回饋流程時間;其次是擁有成熟的製程工程文化,使企業能夠迅速將材料、量測或修補等創新技術,轉化為良率、成本、可靠度等具體績效指標,進而與客戶建立高轉換成本的長期合作關係;第三是能同步進行功率與先進封裝驗證,不僅提升產品性能與可靠度,更持續累積客戶信任資產。基於臺灣半導體產業的優勢基礎,製造與封測領域企業可從三大方向持續提升競爭力:第一是基礎技術的全面補強,包括開發新世代引線與載板通孔材料、整合功率裝置與封裝的一體化設計,以及推進量測與缺陷修補的自動化技術;第二是加強數據整合,透過建立跨領域的統一資料層,涵蓋設計、封裝、測試、量測與可靠度等環節,將關鍵參數進行結構化與語義標準化處理,使設計端能有效評估可製造性與風險,製造端得以縮短異常排除與迭代週期,同時產出可追溯且具比較基準的品質與可靠度指標;第三是擴大標準制定與國際影響力,將臺灣在熱管理、電源完整性、可靠度驗證等領域累積的專業知識,轉化為產業參考規範或聯合白皮書,藉此提升國際設計鏈的採用門檻與產業議價能力。

隨著前述發展策略的逐步實現,臺灣的半導體製造與封測企業將得以突破「單點技術供應」的傳統角色,晉升為「資料導向的封裝-功率-互連協作平台」。在AI/HPC應用快速演進、功率系統持續創新及電源管理技術不斷迭代的趨勢下,將可強化臺灣作為高可靠性異質整合樞紐的關鍵地位,進而提升在全球半導體產業價值鏈中的議價能力與定價主導權。

再者,由於市場對更高效解決方案的需求不斷,驅動具有卓越的能源效率、導熱性和更快的切換速度的GaN和SiC的成長(CB Insights,2024)。對此,我國多採取「點狀補鏈」的策略模式,此路徑具備靈活且貼近代工與封測龍頭需求的優勢,可有效縮短導入迭代時間,但同時面臨量產品質提升(如純度、缺陷、熱與介電指標優化)、ESG與Scope 3合規,以及材料跨領域整合(封裝膜、翹曲控制、散熱基板打包)等挑戰。臺灣正從「材料缺口補位」轉型為「協同研發伙伴」,能否在2025-2027年間達成混合鍵合前處理、低介電增層、SiC 8吋良率與特殊氣體在地化等具體目標,將決定其在全球材料價值鏈中的地位。

最後,臺灣早期資金市場半導體設備企業獲投演進確實展現出明顯的階段性轉變:從早期著重於「補齊基礎製造能力」,到現階段聚焦於「提升封裝與測試效率」的需求導向發展模式。這種由市場需求驅動、快速回應產業瓶頸的發展路徑,充分發揮了臺灣在地緊鄰主要半導體產能的優勢。然而,產業未來的發展關鍵將在於如何在維持現有快速迭代優勢的基礎上,實現雙向突破:一方面要建構具備國際擴展性的數據與服務平台,打造超越硬體的價值主張;另一方面則需要策略性地布局較長期的技術研發,特別是那些能與臺灣在地產業優勢相輔相成的關鍵節點。這種平衡短期效率與長期布局的發展策略,或可決定臺灣半導體設備企業在全球價值鏈中的戰略地位。

參考資料

- 《2025半導體產業年鑑》(2025)。經濟部產業技術司發行,財團法人工業技術研究院產業科技國際策略發展所出版。

- CB Insights(2024)「The semiconductor manufacturing market map」,https://app.cbinsights.com/login?goto=https%3A%2F%2Fapp.cbinsights.com%2Fresearch%2Fsemiconductor-manufacturing-market-map%2F

- World Semiconductor Trade Statistics(2025)「Global Semiconductor Market show continued growth in Q2 2025」,https://www.wsts.org/76/Recent-News-Release

- 經濟日報(2025)「國發基金擬投資矽光子供應鏈 政院:助攻產業再旺20年」,https://money.udn.com/money/story/7307/8813841

- 經濟部(2024)「經濟部產業技術司IC設計攻頂補助計畫 攜手國內15家業者投入關鍵技術開發,將帶動投資效益逾新臺幣4,000億元」,https://www.moea.gov.tw/MNS/populace/news/News.aspx?kind=1&menu_id=40&news_id=116785